摘要:现代通信和传感技术正在连接光学领域与微波领域。要实现更大的带宽能力,进入 100 GHz 至 10 THz 的太赫兹频段至关重要。尽管集成电子技术已有进展,但它们缺乏与光学领域的直接连接,并且在频率升高(> 1 THz)时面临挑战。电光效应虽然展现了有前景的能力,但目前主要依赖体相非线性晶体,无法实现小型化,或者仅能覆盖亚太赫兹的带宽。在此,我们通过在薄膜铌酸锂(TFLN)上实现集成太赫兹传输线的光子电路来应对这些挑战。通过实现太赫兹场的有效约束以及与光场的相位匹配交互,我们的微型化器件能够在 200 GHz 至 > 3 THz 的四倍频程范围内,支持低噪声、宽带的太赫兹信号生成与探测。借助光子学在低损耗和高速调控方面的优势,我们的平台能够实现对太赫兹频谱及其幅度的精确控制,为实现紧凑、节能的器件铺平了道路,这些器件可广泛应用于电信、光谱学、量子电动力学和计算等领域。

#0:10mm-10mmsto衬底-bto薄膜(300nm厚度可定制)

#1:sto外延片

2寸 外延 sto 2-20nm(可定制)- 2um Sio2(可定制) -Si(可定制)

#2:a向 bto外延片

2寸 外延 a-向 bto(300nm或者500nm,或者定制)-sto 8nm(可定制)- 2um Sio2(可定制) -Si(可定制)

#3:C向 bto外延片

2寸 外延 c-向 bto(150nm或者300nm,或者定制)-sto 8nm(可定制)- 2um Sio2(可定制) -Si(可定制)

#离子注入铒代工

#6寸DUV步进式光刻代工,最小线宽180nm,超高性价比,可以只曝光

#快速氮化硅硅光铌酸锂流片 #高性价比 #低成本

#提供8寸 8umSiO2热氧片,6寸15um热氧片 10um热氧片 8寸10um热氧片

室温低损伤@GCIB抛光代工@束斑小(4-5mm)更均匀

#降低硬质材料化合物晶圆等绝大多数材料的表面粗糙度,比如金刚石 ,磷化铟,砷化镓,碳化硅

#提高复合衬底和镀膜膜层的器件层膜厚均匀性,

比如SOI LNOI LTOI SICOI 等 SMARTCUT得到的薄膜

或者镀膜所得到的膜层 ,比如镀了一层氮化硅,但是由于是cvd镀膜所得到的,表面的膜厚精度很差,粗糙度很差,可以通过粗糙度初步降低粗糙度,然后通过GCIB团簇离子束抛光来修整整面的膜厚均匀性 到0.5%以下举例:

未经过Trimming 工艺的 6寸LN/LTOI晶圆 数据:

Range:100-200A

经过Trimming 工艺的 6寸LN/LTOI晶圆 数据:

Range:60A以内

SOI晶圆:--220nm薄膜/ 3um厚膜-3umSIO2-675umALOOI晶圆;--氧化铝薄膜晶圆,键合工艺和镀膜工艺

TAOOI晶圆--氧化钽薄膜晶圆,镀膜工艺

SINOI晶圆--超低损耗氮化硅薄膜晶圆,210nm-300nm-400nm-800nm

SICOI晶圆;新型量子光学平台500nm-700nm-1um

8寸LTOI晶圆批量供应;铌酸锂的有力的竞争对手,薄膜钽酸锂晶300600

8寸LNOI晶圆;8寸LNOI助力更大规模薄膜铌酸锂产品量产

LN/LT-SOI/Si/SIN W2W&D2W异质集成

流片: 6寸 氮化硅 铌酸锂 硅光 超高性价比流片, 1个BLOCK的价格买一整片晶圆

划重点--全国产-超高性价比-6 寸硅光-氮化硅-铌酸锂流片白皮书

我们为客户提供晶圆(硅晶圆,玻璃晶圆,SOI晶圆,GaAs,蓝宝石,碳化硅(导电,非绝缘),Ga2O3,金刚石,GaN(外延片/衬底)),镀膜(PVD,cvd,Ald,PLD)和材料(Au Cu Ag Pt Al Cr Ti Ni Sio2 Tio2 Ti3O5,Ta2O5,ZrO2,TiN,ALN,ZnO,HfO2。。更多材料),键合(石英石英键合,蓝宝石蓝宝石键合)光刻,高精度掩模版,外延,掺杂,电子束光刻等产品及加工服务(请找小编领取我们晶圆标品库存列表,为您的科学实验加速。

请联系小编免费获取原文

文章名:Photonics-integrated terahertz transmission lines作者:Yazan Lampert、Amirhassan Shams-Ansari、Aleksei Gaier、Alessandro Tomasino、Xuhui Cao、Leticia Magalhaes、Shima Rajabali、Marko Lončar、Ileana-Cristina Benea-Chelmus太赫兹技术,其工作频率位于 0.1–10 THz 之间,在广泛的应用领域中具有变革性潜力,包括高速通信(6G 技术)¹–³、无损成像⁴–⁷和高灵敏度光谱学⁸,⁹。然而,尽管取得了巨大进展,高频电子源和探测器(如倍频链¹¹或等离子体放电¹²)在频率升高时效率显著下降,这凸显了对高效探测器和发射器的迫切需求。

鉴于这些巨大挑战,一种有吸引力的方法是通过非电子技术(例如非线性光学混频)来探测和生成这些高频信号。主要有两种策略:其一是利用 χ(2) 材料,通过光信号与太赫兹信号的频率混合来实现太赫兹的产生和探测。在这种情况下,光子的能量低于 χ(2) 介质的带隙。第二种策略是利用半导体内部的光混频,要求光子的能量高于半导体的带隙¹³。

近年来,集成光子学加速发展,涵盖了两大类材料,从铌酸锂(LN)¹⁴、钽酸锂(LT)¹⁵、钛酸钡¹⁶,到绝缘体上的 III-V 材料,包括磷化镓(GaP)¹⁷、砷化镓(GaAs)¹⁸和磷化铟(InP)¹⁹。将太赫兹系统集成到基于波导的光子结构中尤为具有吸引力²⁰,因为它们能够实现更小的尺寸、更轻的重量和更低的功耗(SWaP)。在传感和光谱学的背景下,这类结构可实现对太赫兹辐射的亚衍射极限约束,从而增加与被测介质的空间重叠,提高灵敏度²¹,²²。通过将这些优势与波导工程所带来的其他调控手段相结合,光子集成电路中的非线性频率混合有潜力为太赫兹辐射的产生与探测提供一种灵活且高效的解决方案²³。

近期的研究进展尤其集中在 III-V 平台上,这些平台能够将激光器²⁴–²⁶、调制器²⁷、电压控制放大器²⁸及光电二极管与光子电路集成。在片上连续波(CW)应用中,已经展现了巨大的潜力,例如在 InP 衬底上实现高达 4 THz 的信号产生²⁹,或在 GaAs/AlGaAs 量子阱上实现 100–500 GHz 的全集成产生与探测³⁰。最近,将光波导与光电导接收器集成,使响应提升了 22 倍,太赫兹响应度提高了 500 倍,且相比于顶部入射的光电导天线(PCA),噪声等效功率降低了 4.7 倍³¹。

然而,连续波器件的效率会随频率显著下降,通常在 0.5–1 THz 附近存在 -20 dB 的功率滚降²⁹,导致频谱不平坦。虽然连续波太赫兹应用已从光子集成中受益,但在这些平台上实现脉冲太赫兹应用仍具挑战性,因为这需要在没有显著损耗的情况下引导飞秒脉冲进行光学整流与电光采样。为此,需要采用不同材料(如 InP³¹,³²、GaAs 或硅(Si)³³)来实现低损耗的无源波导。然而,这面临显著挑战,因为 III-V 半导体的双光子吸收较高,限制了飞秒脉冲的光学平均功率:对于 Si 仅能支持毫瓦级功率³⁴,而对于 InP 则仅能支持亚毫瓦级功率³⁵(补充信息第 6A 节有相关讨论)。尽管如此,已有研究在 1.5 THz 的带宽下实现了 337 nW 量级的功率³³。少数研究尝试通过在片上利用 χ(2) 效应来克服这些限制,例如在混合硅-有机光子电路中³⁶,³⁷。然而,由于强光学吸收将片上功率限制在微瓦级,以往的研究仅限于探测,无法实现宽带太赫兹发射。

利用宽带隙材料中的 χ(2) 效应可以避免双光子吸收问题,从而可使用飞秒光源(通信波段)来实现宽带太赫兹的产生与探测。此外,与半导体中的载流子注入技术不同,这些材料表现出的宽模拟带宽能够在高速度、低驱动电压和高线性度下有效调制太赫兹辐射,并能精准跟随光学驱动信号³⁸。

电磁系统的两大关键组件是波导(用于信号传输)和谐振腔(用于信号存储与放大)。这些元件已经在集成光子学中成功实现³⁹。在太赫兹领域,金属传输线⁴⁰,⁴¹和开口环谐振器⁴²能够在片上传输、存储和滤波这些信号。它们的亚波长约束对于弥合光学与太赫兹波之间巨大的波长差至关重要。除了金属波导之外,还提出了介质波导⁴³,⁴⁴和拓扑波导⁴⁵–⁴⁷。这些组件已成功与激光泵浦的光电导发射器和探测器对接,用于光谱学应用²¹,²²,⁴⁸,⁴⁹,其中器件通过光纤或自由空间顶部入射。

然而,在光子集成电路中开发能够同时引导与增强太赫兹波和光信号的有效方法仍然存在重大挑战(图 1a)。这些挑战主要来自光学波与太赫兹波之间的波长差异,以及太赫兹频率下显著的材料吸收与色散⁵⁰。例如,即便是最先进的宽带隙光学平台(具有高 χ(2) 非线性并能稳定承受数百毫瓦功率)⁵¹,如铌酸锂(LN),在高太赫兹频率下仍表现出显著色散与吸收:在 1 THz 时,LN 的折射率 n(ωTHz) 达到 5,其色散参数 β₂ = 0.5 ps²/mm,吸收系数 α = 10 cm⁻¹ ⁵²。相比之下,在光学频率(ωp)下,LN 的折射率 n(ωp) 仅为 2.1 且几乎保持平坦⁵³。在体材料中,这些材料特性差异使得利用光学整流生成宽带太赫兹变得复杂。

如果能通过集成光子学调控太赫兹折射率,则可以实现共线相位匹配,从而绕过体晶体中的限制。在体晶体中,共线太赫兹产生只能在超薄晶体中实现⁵⁴,⁵⁵(输出功率有限),或在周期性极化铌酸锂(PPLN)中实现,但这会限制高效太赫兹-光学转换的带宽⁵⁶–⁵⁸。相较之下,这种调控还能替代非共线技术,例如切伦科夫角太赫兹生成⁵⁹,⁶⁰或倾斜脉冲前沿技术⁶¹–⁶³,这些方法通常会产生非高斯的太赫兹波束形状。最初的研究主要集中在对介质薄膜波导进行图案化以进行光学与太赫兹实验(实验性⁶⁴或理论性⁶⁵)。通过图案化薄膜铌酸锂(TFLN),可以实现 LN 肋波导的集成¹⁴。同时,在这些肋波导周围布置太赫兹蝴蝶天线,可在片上实现太赫兹场的发射频率、幅度及时域波形的控制⁶⁶。但这些结构受限于交互长度较短(小于半个太赫兹波长),以及长于 500 fs 的飞秒脉冲,从而严重限制了生成的太赫兹辐射功率与频率范围(图 1b,左图)⁶⁶。

在这些工作的基础上,我们提出了一种用于 TFLN 的混合架构,实现了相位匹配的集成太赫兹传输线,可通过 <60 fs 的光脉冲进行光学整流来产生宽带太赫兹信号(图 1a 实物照片),并可通过片上电光采样进行宽带太赫兹探测。我们的器件由嵌入太赫兹传输线中的肋波导构成,能够有效地产生、耦合、传输和探测太赫兹场(图 1b,中图)。该结构将太赫兹场约束在强亚波长的横截面积内(λ²/SeffTHz = 10⁻⁵),从而减轻色散与吸收损耗。通过向器件输入短泵浦脉冲,脉冲的空间展宽小于传输线长度,因此需要与太赫兹脉冲进行相位匹配以实现高效耦合。我们展示了该设计能够在 100 GHz 至 3.5 THz 的广泛频率范围内实现相位匹配(图 1c),相干长度可达数毫米(图 1d),且光学与太赫兹模式具有空间重叠(图 1c 插图)。

图 1 | 太赫兹与光子学在单芯片上的集成。

a 光学与太赫兹波导及谐振腔的芯片集成。展示了本研究提出的将光子学与太赫兹传输线相结合的芯片的实物照片和伪彩色扫描电子显微镜(SEM)图像。图中可见包覆层的铌酸锂(LN)波导(SEM 中的深绿色)以及与天线耦合的太赫兹传输线(黄色)。

b 高效的光学与太赫兹波双向转换(用于信号的产生与探测)需要使太赫兹传输线的有效折射率 nTLn_{TL} 与在脊形波导中传播的电信光脉冲的群折射率 ngn_g 匹配。光脉冲长度对应于传输线内的空间包络,当该包络长度短于传输线长度时,相位匹配变得至关重要。此外,可以在传输线末端设计天线,以便于太赫兹信号的输入/输出耦合。另一种方法是将太赫兹传输线两端开路,从而形成带状线腔,支持一组离散模式(共振条件为 lTL=(n+12)λTHzl_{TL} = \left(n+\frac{1}{2}\right)\lambda_{THz},见右图)。

c 通过设计,使传输线在太赫兹频率下的基模有效折射率与脊形波导在电信频率下的群折射率相匹配,同时保持良好的空间重叠(插图)。

d 高效地生成/探测特定太赫兹频率 fTHzf_{THz} 需满足两个条件。首先,相位匹配应确保在共线、同向传播配置下的相干长度大于数毫米(左轴)。其次,光学泵浦脉冲的持续时间必须足够短,以有效地生成/探测对应的频率(右轴)。

综合来看,该方案能够通过光学整流生成覆盖 200 GHz 至 3.5 THz 的宽带太赫兹脉冲,其场强比以往在 TFLN 上的工作高出两个数量级(图 1b,中图)⁶⁶。此外,将太赫兹传输线集成到光子电路中还能高度控制太赫兹电场。开口传输线的反射系数超过 90%,可实现条带线太赫兹谐振腔。通过将光信号导入谐振腔,可在离散频率下生成太赫兹模式,并可通过天线耦合至远场(图 1b,右图)。同样,我们的光子集成传输线可通过电光采样支持高达 3 THz 的宽带太赫兹探测,在 100 ms 每点积分时间下可实现 60 dB 的功率动态范围,带宽、信噪比与调制能力均优于先前的研究³⁶,³⁷。所有组件均基于同一 LN 衬底实现,为在同一芯片上集成两类器件奠定了基础。

这些概念的潜在应用示例包括:提升毫米波雷达系统的速度与分辨率⁶⁷、用于太赫兹通信的 Kerr 频梳实现⁶⁸,或基于光子的太赫兹成像⁶⁹。这一集成方案不仅符合现代制造标准,还为电信、光谱学与计算等领域的芯片级应用开辟了新路径。

结果

宽带光子集成太赫兹发射器

当一束短光脉冲在具有非零二阶非线性 χ(2) 的介质中传播时,会发生光学整流(OR),从而产生太赫兹波。这一非线性过程会产生一个二阶极化 P(2)(t)P^{(2)}(t)P(2)(t),该极化随光脉冲的强度包络 I(t)I(t)I(t) 变化,并作为发射太赫兹辐射的源。通常,所产生的太赫兹场的带宽受限于光脉冲的时间持续时间,而其幅度与输入脉冲的强度呈线性关系。

在我们的工作中,太赫兹波在薄膜铌酸锂(TFLN)波导中产生,并沿着波导上的金属带状传输线传播(见图 1b)。具体的几何结构详见补充信息第 1A 节。所产生的太赫兹脉冲主要取决于以下三个因素:

飞秒短光脉冲:需要使用飞秒级超短光脉冲来最大化强度包络,从而提高产生效率和带宽。然而,由于在光脉冲传输至太赫兹发射器的过程中存在色散元件,这一过程通常较为复杂。

相位匹配:必须在飞秒脉冲提供的整个带宽范围内实现太赫兹波与光波的相位匹配,以获得最大的太赫兹带宽。

太赫兹波的耦出:需要将宽带太赫兹波有效耦出到自由空间(far-field)。

为了高效地传输由中心波长 1550 nm(重复频率 100 MHz)的锁模激光器产生的超短脉冲,我们采用了端面耦合(butt-coupling)的方法(见图 2a)。此外,我们使用棱镜对和色散补偿光纤(DCF)来控制色散。为了进一步降低各元件的损耗并在芯片端获得短脉冲,我们在耦合到芯片之前引入了掺铒光纤放大器(EDFA),通过光纤中的自相位调制实现脉冲压缩。我们的色散补偿系统能够生成最短 60 fs 的脉冲,对应于 10 dB 光学带宽 75 nm(9.2 THz)(见补充信息第 1C 节图 5a 和 5b)。与先前使用的光栅耦合器【66,70,71】相比,端面耦合器能够将整个光学泵浦的带宽有效耦合至 TFLN 波导中(端面耦合与光栅耦合的比较见补充图 5c)。为了充分利用非线性张量 χ(2)_{333} 的最大分量,我们将光脉冲的偏振方向对准 TFLN 的 z 方向。

图 2 | 集成光子学宽带太赫兹发射器

a 用于太赫兹发射器特性表征的光学实验装置。调制后的光学泵浦脉冲通过锥形光纤耦合进入脊波导。光纤色散补偿(DCF)确保脉冲在芯片输入端被压缩。一个商用的电光(EO)Mach-Zehnder 调制器(MZM)通过施加偏置电压 V<sub>DC</sub> 和 V<sub>mod</sub> 来控制这些脉冲的强度。宽带太赫兹辐射在传输线内部被产生,并通过在结构末端连接宽带多模天线辐射到远场。太赫兹信号通过在自由空间中使用锌碲(ZnTe)晶体内的电光采样进行检测。

b TFLN 发射器的电场特性,其中传输线长度为 l<sub>TL</sub> = 2 mm,一端连接一个长度为 l<sub>ant</sub> 的偶极天线。该数据是在 1 mm 厚的锌碲晶体中测得的,并与我们之前的演示进行了对比(下方面板,缩放了 100 倍)。

c 对时间轨迹进行傅里叶变换得到的相应频谱,显示了 50 dB 的强度动态范围,最大发射频率 f<sub>max</sub> = 3.5 THz,显著优于我们之前的工作<sup>66</sup>。两个频谱都已按芯片上的泵浦脉冲能量(100 pJ)归一化。 EDFA:掺铒光纤放大器,PC:偏振控制器。

为了实现太赫兹波与光波之间的相位匹配,我们通过设计传输线的几何结构,使光波的群速度与太赫兹波的相速度相匹配,这与宽带电光调制器的设计概念类似。太赫兹导模部分延伸到 LN 材料之外,从而降低了其有效折射率至 nTL=2.25–2.3n_{TL} = 2.25–2.3nTL=2.25–2.3,与光泵的群折射率 ng=2.25n_g = 2.25ng=2.25(实验测得,见补充信息第 1B 节)相匹配。相位匹配使得太赫兹场在整个传输线长度 lTLl_{TL}lTL 上呈线性增长。

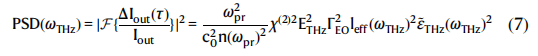

在频域中,传输线末端的太赫兹电场可表示为

其中,E₀ 是泵浦电场的振幅,τ 是泵浦脉冲的全宽半高(FWHM),c₀ 是真空中的光速,χ^(2) = χ^(2)₃₃₃ = 360 pm/V 是二阶非线性极化率(所有场方向都沿该方向)<sup>72</sup>,ng 是泵浦的群折射率(详见补充材料第2A节)。我们考虑的传输线长度内光学损耗可以忽略不计。我们引入了相位匹配函数,以考虑相位不匹配和太赫兹损耗:

其中

表示波矢失配,α 是引导太赫兹场的损耗系数,其定义为:我们传输线在 1 THz 时的相干长度为 5 mm,在 4 THz 时为 0.3 mm(见图 1d)。相位匹配函数可以被重新表达为一个有效作用长度。该有效作用长度依赖于太赫兹频率,并量化了在当前系统中(考虑损耗和相位不匹配的情况下)太赫兹波能够被有效产生的长度。耦合进入传输线的太赫兹电场强度同样取决于重叠因子(overlap factor):

其中,gₜₕz(x, y) 和 gₒₚₜ(x, y) 分别是太赫兹模式和光学模式的归一化空间分布,如图 1c 插图所示。通过有限元法模拟(CST Microwave Studio),我们发现重叠因子 Γₒᵣ = 0.1 在整个带宽(从 100 GHz 到 4 THz)范围内对频率的依赖性较弱(见补充材料图 9c)。

我们注意到,类似于调制器中的射频损耗,传输线的太赫兹损耗和太赫兹-光学模式重叠限制了生成谱的带宽。特别地,辐射损耗 αᵣₐd(太赫兹波通过基板泄漏)和吸收损耗 αₐbs(太赫兹场被金和 TFLN 吸收)在较高频率下对生成效率的影响更为严重(见补充材料图 8)。这些损耗值和相位匹配条件都可以通过调节传输线的尺寸来优化(见补充材料第 2C 节)。通过完整的分析,我们发现 lₜₗ = 2 mm 提供了高达 ωₜₕz = 2π × 3.5 THz 频率的宽带发射相位匹配。我们使用一个偶极天线(lant = 200 μm,宽度 want = 5 μm)终止传输线,并设计为宽带响应。我们发现,这些天线尺寸支持通过操作不同的高阶模式,垂直于芯片发射广泛的太赫兹谱(见补充材料第 2G 节)。我们注意到,发射的太赫兹光束形状强烈依赖于太赫兹频率和天线尺寸,且可能会偏离高斯形状。

我们通过电光采样技术实验测试了我们的 TFLN 发射器,以恢复其时间波形(整个实验设置的描述见补充材料第 1C 节)。测量的太赫兹信号如图 2b(上面板,绿色线)所示,电场峰对峰值为 ETHz,pp = 57 V/m(在锌硒化物检测晶体内部测得),显示出比我们之前的工作(下面板,蓝色线)<sup>66</sup> 提高了约 100 倍的场强,并且太赫兹脉冲的持续时间显著减少。该测量表示一个单独的时间轨迹,步长为 25 fs,每个时间点的积分时间为 100 ms。频谱通过对时间波形进行傅里叶变换得到,揭示出一个宽而相对平顶的发射,最大频率接近 3.5 THz(图 2c 中的绿色频谱,显示大约 2.5 THz 的 10 dB 带宽)。最大频率 3.5 THz 与计算的相干长度非常一致。与我们之前的工作(图 2c 中的蓝色频谱)<sup>66</sup> 相比,我们记录了一个跨越四个八度的频谱,强度的动态范围约为 50 dB,这使得我们的平台适用于需要宽带宽的光谱学应用。

我们实验比较了不同传输线长度(lₜₗ = 0.12、0.5 和 2 mm),发现相比于较短的传输线,较长的传输线有利于低频太赫兹频率的生成效率(见补充材料第 3C 节)。

我们注意到,在传输线外,强烈的太赫兹-光学不匹配仅在与 yz 平面成 θc = 42° 角度时,在高折射率硅基板中支持有效的生成(见补充材料第 2F 节中的 CST 模拟)。通过考虑高电阻率硅基板的反射(包括弗涅尔反射和临界角以外的全内反射),在检测晶体的反射,以及我们检测系统的有限数值孔径,再加上芯片上下介质中的不对称发射,我们估计传输线末端的太赫兹电场大约是测量值的 10⁴ − 10⁵ 倍,达到 ETHz,TL = 10⁵ − 10⁶ V/m(见补充材料第 2G 和 3A 节)。这一结果与我们考虑了所有损耗、相位匹配和混频场空间重叠的全场模型相一致(见补充材料图 11 中的估算场值)。

太赫兹场强振幅的电光调控

振幅调制是当前通信方案的基石之一。对于下一代太赫兹器件来说,精准控制所产生太赫兹电场的振幅至关重要。

公式(1)揭示了许多可用于调控的参数,例如改变非线性晶体的厚度(即作用长度)、改变输入脉冲的持续时间,或调整太赫兹场与光场之间的重叠度。在这些方法中,最常用的技术是控制输入飞秒脉冲的振幅,通常通过机械式光阀(chopper)实现。切断输入光束也有助于锁相放大器的检测机制,以记录太赫兹波形。

然而,机械光阀的速度较慢(仅千赫兹级),会降低信噪比(SNR),因为闪烁噪声随频率成反比 ∝ 1/f 增大。更重要的是,这种技术仅能实现开-关式的调制,无法连续控制输入脉冲的振幅。即使是这种开-关调制方式,由于上升和下降时间较慢,也表现出不佳的性能,从而进一步降低了信噪比。

为了解决上述问题,实现对太赫兹振幅的完全控制,我们在芯片前使用了光纤耦合的Mach-Zehnder电光(EO)强度调制器。

我们在一个比图2所示器件更短的器件上实现了这种电光控制(交互长度为120 μm,对比图2中为2 mm),其时间轮廓更接近于单周期波形。我们对调制器施加1 MHz的方波电压(低于激光的重复频率),在关态与开态之间切换,将设定比例的泵浦脉冲能量注入芯片(图3a)。通过调整开态下的电压幅度(ΔV),我们可以传输不同的输入脉冲能量 J_pulse(图3b),从而获得不同的电场振幅(图3c)。

图 3 | 太赫兹场幅度的电光控制。

a 用于太赫兹幅度控制的泵浦强度调制方案。泵浦在Voff状态下切换为关机状态,此时没有泵浦脉冲到达铌酸锂太赫兹发射器;在开启状态Voff + ΔV下,泵浦脉冲能量可控。在我们商业化的Mach-Zehnder调制器中,关机状态电压为Voff = 6 V。

b 泵浦脉冲能量在TFLN芯片内部对施加的调制电压ΔV的依赖关系,显示出最大脉冲能量达到Jpulse = 8 pJ时,在施加电压ΔV ≤ 0.7 V时,脉冲能量与施加电压之间存在线性关系。

c 对不同控制电压ΔV下的太赫兹电场进行测量。

d 太赫兹电场的峰值-峰值值ETHz,pp对ΔV显示出线性依赖关系。我们测量得到的场生成效率为ηfield = ETHZ, pp / Jpulse = 2.7 V·pJ/m,场调制效率为ηmod = ETHZ, pp / ΔV = 30.6 V/V·m。

结果表明,所发出的太赫兹电场的峰-峰值 E_THz,pp 与调制后的泵浦脉冲能量呈线性关系,因此也与所施加的电压 ΔV 呈线性关系(图3d)。通过分析斜率,我们得到生成效率:

电场调制效率 :

我们进一步分析了系统的噪声特性。实验证实,在1 MHz的调制频率下,我们的锁相检测系统的噪声略高于本征的散粒噪声极限(测得电压波动为 δV_meas = 160 nV,而理论散粒噪声极限为 δV_shot noise = 148 nV,详见补充材料第3B节)。这从实验上验证了采用MHz级电光调制输入脉冲在降低噪声方面的优势,使系统更接近散粒噪声的理论极限。

太赫兹腔体来自共面传输线

除了传输线之外,集成腔体对扩展太赫兹集成光子器件的能力至关重要。它们具有重要功能,如暂时储存光、光谱滤波以及由腔体反射率决定的场增强73。实现条形腔体的一种方法是将传输线的两侧保持开放端(未终端),这将构成条形腔体74。给定的腔体模式在腔体条形线的中心处要么具有节点(对于奇数模式),要么具有反节点(对于偶数模式)。因此,放置在中心的天线可以将奇数模式提取到远场(强提取),而不能有效地将偶数模式耦合到远场(弱提取)(图4a)。由于我们的传输线的横向尺寸相比生成的太赫兹波长极为亚波长,反射系数在整个频带(最高至fTHz = 3 THz)中超过S11 = 79%(参见图4b中的S11)。我们制造了两种不同长度的条形腔体,长度分别为lTL = 100 μm和lTL = 200 μm,以获得不同的天线模式配置。我们选择这两种候选几何形状,以评估生成场(在腔体内循环)的时间和光谱行为,尤其是相对于条形线长度和天线尺寸的变化(图4c)。

图 4 | 来自传输线的条形腔体太赫兹腔体

a 通过在传输线两侧终止开放端形成太赫兹腔体。我们通过光学整流作用激发沿肋状波导传播的泵浦脉冲的腔体模式。为了访问这些腔体模式,我们在传输线的中央附近设计了一个宽带天线。

b 开放终端的反射系数在低于1.7 THz的频率范围内达到S11 > 90%,在3 THz时S11 = 78%,这是通过CST仿真得到的。这些值依赖于传输线横截面的亚波长尺寸。

c 不同条形腔体(长度为lTL = 100 μm和lTL = 200 μm)所发射的太赫兹场的实验结果。特别是在较长腔体的情况下,可以清晰地看到脉冲列,并且在这种情况下,脉冲显示出群时延tg = 1.5 ps。对于两倍长的条形腔体,初始太赫兹脉冲的场幅度约为较短腔体的两倍(ETHz,pp,1 = 9.4 V/m 对比 ETHz,pp,1 = 5.6 V/m),与根据相互作用长度的比率预期一致。

d 太赫兹电场的傅里叶变换揭示了具有离散模式的宽带光谱,实验上确认了腔体模式的积累。事实上,较长的条形腔体比较短的腔体具有两倍的模式数,其共振在频率上对齐良好。

随着光泵浦在传输线内部传播,太赫兹辐射积累,部分太赫兹场耦合到天线,导致初始太赫兹脉冲的形成。剩余的太赫兹场继续积累,直到光泵浦到达传输线的末端,太赫兹波开始反射回去。光泵浦离开结构后,反射的太赫兹辐射在传播过程中不再经历参量增益。待太赫兹脉冲再次到达天线时,它与初始太赫兹脉冲相比,有一个群时延tg = ng * c / lTL。这个循环将继续,直到太赫兹场完全耦合到远场,或被吸收到有损材料中,或者通过腔体镜面泄漏出去。较短传输线中的积累在太赫兹场(ETHz,pp,1 = 5.6 V/m)上稍微弱于较长的传输线(ETHz,pp,2 = 9.8 V/m),这主要是由于较短的相互作用长度。然而,其群时延tg = 0.7 ps与太赫兹脉冲的持续时间相当,这与较长腔体的情况不同。因此,太赫兹场在较短时间内(约4 ps)存储在腔体内,而在较长腔体中则超过6 ps,展示了腔体如何延长光在腔体内的寿命。

这些时域迹线的傅里叶变换揭示了离散模式的形成,其精确频率取决于传输线的长度(图4d),这与图2c中的行波发射器的宽带光谱不同。对太赫兹辐射的光谱分析揭示了两个关键发现。首先,由于其位于腔体模式的最小值处,基本腔体模式(n = 0)未被天线提取。其次,在低于基本模式的频率下,天线在赫兹偶极子区间工作,具有亚波长的相互作用长度(这一点在文献66中有探讨)。该区间的特征是太赫兹场的均匀分布,不显示明显的z方向依赖性(图4a,亚波长lint < λTHz/2)。我们的完整腔体模型显示,质量因子受限于太赫兹传输线内部的损耗。该模型捕捉了实验细节,例如时域中的场幅度、频域中测量到的共振间隔及其线宽(详细信息见附录2D节)。

宽带光子集成太赫兹探测器

为了建立一个多功能和可扩展的太赫兹平台,生成和探测必须在同一集成光子芯片上实现。在这里,我们展示了我们提出的天线耦合传输线可以互惠使用,通过芯片上的电光采样实现高效的宽带太赫兹脉冲探测(图5a)。

图 5 | 光子集成宽带太赫兹探测器。

a 用于表征太赫兹探测器的光学设置。探测到的太赫兹辐射来自商业GaAs基光电导天线,泵浦波长为780 nm。1560 nm的探测光脉冲通过耦合到高非线性光纤(HNLF)进行脉冲压缩,脉冲宽度压缩到60 fs。TFLN中的宽带太赫兹探测通过芯片上的电光采样实现。在电光采样中,太赫兹电场调制飞秒探测脉冲的相位。测量这个相位可以重构输入的太赫兹信号。在我们的实现中,探测脉冲的功率被分成两路,沿着马赫-曾德干涉仪的两条臂传播。在其中一条臂上,一个偶极天线捕获传输线中的太赫兹辐射,并通过电光(Pockels)效应对探测脉冲进行相位调制。相位调制的探测脉冲进一步传播到干涉仪的输出分配器,在那里它与沿着第二条臂传播的脉冲发生干涉。这种干涉在干涉仪的输出端产生强度调制,通过光电二极管(PD)进行测量。

b 上面板展示了通过电光采样(EOS)在200 μm厚的氮化镓(GaP)晶体中重构的太赫兹波形,GaP晶体具有平坦的频率响应,可以准确重建输入的太赫兹脉冲。中间面板展示了我们使用薄膜锂铌酸(TFLN)设备的探测功率调制,天线长度Lant = 200 μm,传输线长度lTL = 1 mm。下面板展示了使用商业光电导天线(PCA)探测到的太赫兹信号。

c 对比图b中信号的傅里叶变换,展示了不同探测方案,突出显示了我们TFLN芯片能够达到3 THz带宽和60 dB动态范围的能力。

芯片上的天线收集从芯片后端入射的太赫兹信号,并将其引导进入传输线。类似于射频相位调制器,沿着光波导传播的飞秒探测脉冲,其中心频率为ωpr,在与太赫兹脉冲相互作用时会经历相位调制70。探测脉冲经历的相位调制程度取决于瞬时太赫兹电场ETHz(x, y, z, t)。通过使用延迟阶段将太赫兹脉冲相对于探测脉冲延迟时间τ,可以通过测量来重构入射的太赫兹电场:

其中,ΓEO是重叠因子,定义如下:

其中,ETHz是入射的太赫兹场幅度,~εTHz(ωTHz)描述了在传输线起始端z = 0处太赫兹脉冲的双边复频谱。通过有限元方法仿真(CST Microwave Studio),我们发现重叠因子ΓEO = 0.6在100 GHz到4 THz的整个带宽范围内对频率的依赖较弱(见附录信息图21)。相互作用的效率取决于相位匹配函数GTL(ωTHz),该函数与太赫兹生成中的函数相同(详细推导见附录4A节)。

方程(5)表明,检测到的太赫兹场的带宽受光场和太赫兹场之间的相位失配、太赫兹损耗、非线性相互作用强度χ(2)和重叠积分的限制。与太赫兹生成类似,太赫兹探测通过集成天线耦合的太赫兹传输线与光波导结合能够获得相位匹配的共传播效果,使得太赫兹信号和光信号可以在较长的长度和带宽下共传播,直到3.5 THz。这使得相互作用长度lTL得以显著增加,从而增加积累相位Δϕ(τ),克服了之前报告的局限性36,70,75,这些报告缺乏相位匹配并且需要亚波长的相互作用长度。为了检测整个入射太赫兹脉冲的带宽,必须有效地传递超短探测脉冲。与太赫兹发射的情况类似,我们通过芯片边缘耦合60 fs的通信脉冲,确保在传输线内部的超短脉冲。测量 setup 的详细信息见附录信息1D节。

为了便于读取太赫兹电场,我们将传输线嵌入到Mach-Zehnder干涉仪的一个臂中,类似于之前的工作36,70,75。探测脉冲因此通过y组合器分裂,并沿干涉仪的两个臂进一步传播。在其中一个臂中经历相位调制后,两个光束在干涉仪的输出端重新合并。与射频强度调制器类似,这将相位调制转换为强度调制,其强度与太赫兹电场成线性比例关系,因为 ΔI / I_out(t) = Δϕ(t)。对这种强度调制进行傅里叶变换,可以得到我们TFLN芯片检测到的太赫兹信号的功率谱密度(PSD):

我们通过将来自商业光电导发射器(低温GaAs)发射的太赫兹脉冲照射到我们的设备上来测试TFLN探测器,光电导发射器由以780 nm波长为中心的飞秒脉冲泵浦。我们通过使用200 μm厚的GaP晶体进行电光采样来校准输入太赫兹信号的强度,GaP晶体在1550 nm探测下提供超过5 THz的相位匹配76,得出输入太赫兹幅度为16.5 V/cm,如图5b上面板灰色所示。使用我们的TFLN芯片,我们测量了单周期太赫兹脉冲,并观察到相对峰值调制ΔI_out / I_out(t) = 1.3%(图5b中面板的蓝色曲线)。我们通过在芯片背面放置一个硅透镜来实现这一调制效率。我们在附录信息5A节中比较了有无芯片的性能。我们使用25 fs的步长,100 ms的每测量点积分时间,探测二极管的探测功率为13.7 μW。

我们将TFLN芯片的响应与商用InGaAs光电导探测器(PCA)的响应进行比较(图5b下面板中的粉色曲线),发现TFLN芯片的响应更快,展现出比PCA更大的带宽。这一点在对相应的时间波形进行傅里叶变换时得到了证实,TFLN芯片在100 ms积分时间下获得了61 dB的动态范围,最大可解析频率可达到3 THz(图5c中的蓝色谱线),超过了PCA的2 THz带宽限制,PCA在300 ms积分时间下的动态范围为67 dB(图5c,粉色谱线)。尽管我们在TFLN测量中使用了大约比GaP自由空间电光采样低76倍的光学探测功率,且积分时间短了三倍(图5c中的灰色谱线),我们发现TFLN仍然实现了更高的动态范围。在低频范围,TFLN表现得更好,而GaP的探测具有更大的带宽,能达到4 THz。在TFLN的情况下,我们将随着太赫兹频率增加而检测到的功率下降归因于两个并发效应。首先,太赫兹源的辐射在超过1 THz的频率范围内急剧下降,输入脉冲的光谱(灰色)证实了这一点。其次,超过3.5 THz的太赫兹损耗和相位失配限制了高频太赫兹频率下的有效相互作用长度。总体而言,这解释了TFLN的快速滚降(25.1 dB/THz)相比于输入脉冲(14.4 dB/THz)的原因。通过比较不同长度传输线的带宽,我们进一步确认了这一观察结果(见附录信息5B节),显示低频最能从长传输线中受益。短传输线长度lTL = 125 μm支持大于3 THz的带宽,且其滚降约为13 dB/THz,与GaP探测的结果一致。TFLN测量的噪声等效电场(ENEF)为0.683 V/m。该电场相当于每个太赫兹脉冲大约0.1个光子,设定了我们探测器的下限。所有测量配置的详细信息见附录信息6C节。

我们芯片的性能目前受到光学探测探针的输入输出耦合效率的限制,耦合效率低于0.1%。为了提高这一效率,必须在光电探测器上实现与自由空间电光采样相当的探测功率,这将使动态范围提高20 dB。

我们的结果在所有重要的性能指标上超越了之前的芯片上宽带太赫兹探测器,例如动态范围、太赫兹带宽和调制效率36,70,75,验证了相位匹配传输线在高效太赫兹探测中的关键作用。我们的探测器和发射器均采用x-cut TFLN制造,使得两者可以在同一批次中制造,最大限度地减少了成本,并为更先进的太赫兹系统铺平了道路。

讨论

总之,我们展示了将太赫兹传输线与TFLN波导和偶极天线混合集成,能够提供紧凑高效的宽带太赫兹辐射生成和探测解决方案。首先,我们展示了宽带且频谱平坦的太赫兹辐射生成,覆盖最高达3.5 THz的四个八度。泵浦脉冲来自一个外部商业锁模激光器,并通过电信光纤系统连接,探测则通过常规的电光采样完成。我们通过克服光学和太赫兹信号之间的相位失配这一显著限制,成功突破了以往在大尺寸材料中早期失配的限制,解决了这一问题。与射频等效情况类似,我们的相位匹配太赫兹传输线在建立过程中限制了太赫兹电场,并与光泵一起引导它,这使得交互长度能够超过几毫米,并支持接近单周期的太赫兹脉冲,且与之前的示范相比,其幅度大了两个数量级。我们通过全光学方式读取这些太赫兹电场,且展示了接近噪声极限的探测,动态范围超过50 dB。我们在通信波长上的相位匹配尤为重要,因为除了有机晶体外,没有其他相位匹配在1550 nm的块状生成晶体。大多数生成晶体只在其他波长(如780 nm或1050 nm)下工作。这一优势为各种光通信基础设施在我们的系统中得到了实现的机会。例如,我们使用基于光纤的电光振幅调制器来控制太赫兹辐射的幅度。这不仅为将来在TFLN芯片上集成更多功能提供了机会,也展示了实现全光太赫兹信号处理的路径,具有千兆赫的模拟带宽。

将太赫兹传输线与用于芯片外发射的阻抗匹配天线结合,还解决了自由空间太赫兹应用的问题。进一步地,我们展示了第一个光子集成的太赫兹带状线腔体的原理验证。我们通过实验验证了通过选择带状线长度和将太赫兹天线放置在特定位置,可以有效地产生特定模式。这样的工具包可以提供一种多功能的方式,定制特定频率范围的太赫兹辐射。最终,我们的系统通过调整太赫兹传输线的尺寸和由于薄锂铌酸(LN)层的低太赫兹材料损失,提供了对太赫兹辐射损失的独特控制,为构建更复杂的太赫兹电路提供了低损失的环境。我们的概念可以应用于需要窄线宽太赫兹信号的连续波应用,通过用两个连续波频率信号替代输入脉冲,并以所需的太赫兹频率间隔。这种全光生成的窄带太赫兹信号可以补充当前的全电子方法,如倍频链或量子级联激光器(QCL)。这一点在太赫兹频率的调制器在光纤通信中的应用中尤为有益,因为它减少了对外部仪器的依赖,并且显著减少了欧姆损失。此外,异频太赫兹光谱学中的本地振荡器将从全光窄带太赫兹信号中受益,无需像QCL那样进行低温冷却。它们能够生成超过1 THz的太赫兹辐射,可以用于测量超精细跃迁(例如[CII]在158 μm、[NII]在122 μm和205 μm,以及Al超过2 THz)。更重要的是,它们与光学信号的原位调谐兼容,可以提供高分辨率行星异频光谱学所需的精细和广泛调谐。

其次,我们发现,利用传输线相位匹配的概念,通过电光采样实现了同一平台上高效的太赫兹探测。我们在每个点的集成时间为100 ms时,达到了60 dB的动态范围和3 THz的带宽。通过为太赫兹波提供亚波长的限制,我们的相位匹配带状线腔体还促进了依赖于亚周期场度量学的量子电动力学实验。将真空场限制在这些结构内,预计其强度比自由空间实验强三个数量级,从而简化了通过光波导将其直接探测的过程。最后,通过设计传输线几何形状进行的太赫兹色散工程、TFLN的极高非线性系数(d33 = 5870 pm/V,在太赫兹波长范围内)以及传输线中局部太赫兹场的强烈增强,可以实现全太赫兹混频(类似于全光混频)。这些特性与TFLN的成熟晶圆级制造相结合,允许将众多光子组件(如飞秒脉冲源、电光频率梳或自注入锁定激光源)与我们的太赫兹电路集成。我们预期我们提出的设计指南将在未来的太赫兹应用中发挥至关重要的作用,无论是芯片内外,如自由空间通信、太赫兹速度计算、数据互连、测距和计量学等。

方法

制造

芯片在600 nm厚的X切锂铌酸(LiNbO₃)上制造,并粘接到一个4700 nm的热生长氧化物上,后者位于500 μm厚的双面抛光高电阻硅基板上。波导采用电子束光刻(Eliionix ELS-HS50)和Ma-N光刻胶进行图案化。然后,使用Ar⁺离子在LN层中刻蚀这些波导,接着在O₂环境中退火,以修复植入损伤并改善平台的吸收损失。随后,设备被包覆上800 nm的感应耦合等离子体-化学蒸气沉积(Oxford Cobra),并进行第二次退火。电极使用自对准工艺定义,包括用PMMA光刻胶进行图案化、干法刻蚀,并利用相同的光刻胶进行解膜。电极通过电子束蒸发(Denton)沉积,采用15 nm的钛(Ti)和300 nm的金(Au)作为材料。

光学设置

用于THz辐射生成和探测的锁模激光器为Menlo Systems的C-Fiber 780。该激光器提供100 MHz的重复频率,最大平均功率为500 mW,脉冲持续时间为60 fs范围。当TFLN作为太赫兹源(如图2、图3和图4所示)使用时,1560 nm的输出作为泵浦光源用于太赫兹生成,780 nm的输出作为探测光源用于电光采样。

在将泵浦激光耦合到光纤之前,使用一对硅棱镜(SIFZPRISM25.4-BREW,来自Crystran)进行双通道配置,以提供群速度色散的可调性,并使用带通滤波器(1530 nm,FWHM为12 nm,FBH1530-12,来自Thorlabs)对光谱进行滤波。为了预补偿设置中11米单模光纤的总色散,使用色散补偿光纤(2x PMDCFA5,来自Thorlabs)。泵浦光的调制使用来自IX-Blue的MXAN-LN-10-PD-P-P-FA-FA组件,该组件支持最高10 GHz的调制。由于光纤耦合和振幅调制器的损耗,使用Thorlabs的光学放大器EDFA100S来补偿这些损耗,该放大器在最大泵浦电流下运行。

放大后,光纤中的高峰值功率触发了光谱展宽(从12 nm扩展到50 nm),并且拉曼散射导致光谱向长波长方向偏移(见补充信息Sec. 1C中的图5b)。宽光谱导致了锂铌酸(LiNbO₃)内的高效光学整流。通过使用偏振控制器在耦合到芯片之前调整偏振,光谱信号被耦合到x切锂铌酸波导的TE模式,利用其d33系数。最后,使用一根1米长的裸光纤,并配有5 μm最小光斑尺寸的镜头进行边缘耦合,光纤到芯片的耦合效率达到了13%。

为了使用常规电光采样技术测量信号,使用了ZnTe和GaP晶体。780 nm探测光的脉冲长度为58 fs。采用50 mm反射焦距的抛物镜来收集并聚焦太赫兹辐射。探测信号使用平衡光电探测器(PDB465A,来自Thorlabs)和UHFLI 600 MHz锁相放大器进行测量,时间常数介于300 ms到1 s之间。延迟阶段通过以25 fs步长移动探测脉冲来扫描太赫兹信号。为了使用TFLN探测太赫兹(如图5所示),我们使用780 nm作为泵浦源来驱动商业GaAs光电导天线(PCA,型号为iPCA-21-05-1000-800-h,来自Batop GmbH),并使用Nirvana 2017光电探测器读取芯片上的1560 nm探测光。