摘要

高集成度的碳化硅(SiC)已成为光子集成电路(PIC)的有前景的平台,因其兼具理想的材料和光学特性,非常适合集成非线性器件和固态量子缺陷。然而,尽管纳米制造技术已取得显著进展,基于绝缘体上的碳化硅(SiCOI)的光子学发展仍面临制造引起的材料光学损耗和复杂工艺步骤的挑战。

一种可行的替代方案是直接在绝缘体上沉积非晶碳化硅(a-SiCOI),以缓解这些制造难题。然而,目前缺乏针对高光学质量 a-SiC 薄膜制备的系统性研究,以及在通信波段范围内对其光学特性的评估与测定。为此,本研究采用单一前驱体 1,3,5-三硅环己烷(TSCH,C₃H₁₂Si₃)和化学气相沉积(CVD)工艺,在低温范围(650–800 °C)下在多种不同衬底上沉积 SiC 薄膜。

研究成功实现了厚度范围从 20 nm 到 600 nm 的平滑、均匀、化学计量比精确的 a-SiCOI 薄膜制备,其生长速率可高度可控(约 0.5 Å/s),表面粗糙度极低(约 5 Å)。光谱椭偏测量以及共振微光致发光激发光谱与成像表征结果显示,该薄膜在通信 C 波段具有高折射率(约 2.7)和极低的吸收系数(<200 cm⁻¹),证明了其优异的光学质量。

这些研究结果为高质量 a-SiCOI 薄膜的可扩展生产奠定了坚实基础,并推动其在先进的芯片级通信光子集成电路技术中的应用。

关键词: 碳化硅;薄膜;化学气相沉积;单一前驱体;近红外吸收;光致发光激发光谱;光子集成电路

。

#0:10mm-10mmsto衬底-bto薄膜(300nm厚度可定制)

#1:sto外延片

2寸 外延 sto 2-20nm(可定制)- 2um Sio2(可定制) -Si(可定制)

#2:a向 bto外延片

2寸 外延 a-向 bto(300nm或者500nm,或者定制)-sto 8nm(可定制)- 2um Sio2(可定制) -Si(可定制)

#3:C向 bto外延片

2寸 外延 c-向 bto(150nm或者300nm,或者定制)-sto 8nm(可定制)- 2um Sio2(可定制) -Si(可定制)

#离子注入铒代工

#6寸DUV步进式光刻代工,最小线宽180nm,超高性价比,可以只曝光

#快速氮化硅硅光铌酸锂流片 #高性价比 #低成本

#提供8寸 8umSiO2热氧片,6寸15um热氧片 10um热氧片 8寸10um热氧片

室温低损伤@GCIB抛光代工@束斑小(4-5mm)更均匀

#降低硬质材料化合物晶圆等绝大多数材料的表面粗糙度,比如金刚石 ,磷化铟,砷化镓,碳化硅

#提高复合衬底和镀膜膜层的器件层膜厚均匀性,

比如SOI LNOI LTOI SICOI 等 SMARTCUT得到的薄膜

或者镀膜所得到的膜层 ,比如镀了一层氮化硅,但是由于是cvd镀膜所得到的,表面的膜厚精度很差,粗糙度很差,可以通过粗糙度初步降低粗糙度,然后通过GCIB团簇离子束抛光来修整整面的膜厚均匀性 到0.5%以下举例:

未经过Trimming 工艺的 6寸LN/LTOI晶圆 数据:

Range:100-200A

经过Trimming 工艺的 6寸LN/LTOI晶圆 数据:

Range:60A以内

SOI晶圆:--220nm薄膜/ 3um厚膜-3umSIO2-675umALOOI晶圆;--氧化铝薄膜晶圆,键合工艺和镀膜工艺

TAOOI晶圆--氧化钽薄膜晶圆,镀膜工艺

SINOI晶圆--超低损耗氮化硅薄膜晶圆,210nm-300nm-400nm-800nm

SICOI晶圆;新型量子光学平台500nm-700nm-1um

8寸LTOI晶圆批量供应;铌酸锂的有力的竞争对手,薄膜钽酸锂晶300600

8寸LNOI晶圆;8寸LNOI助力更大规模薄膜铌酸锂产品量产

LN/LT-SOI/Si/SIN W2W&D2W异质集成

流片: 6寸 氮化硅 铌酸锂 硅光 超高性价比流片, 1个BLOCK的价格买一整片晶圆

划重点--全国产-超高性价比-6 寸硅光-氮化硅-铌酸锂流片白皮书

我们为客户提供晶圆(硅晶圆,玻璃晶圆,SOI晶圆,GaAs,蓝宝石,碳化硅(导电,非绝缘),Ga2O3,金刚石,GaN(外延片/衬底)),镀膜(PVD,cvd,Ald,PLD)和材料(Au Cu Ag Pt Al Cr Ti Ni Sio2 Tio2 Ti3O5,Ta2O5,ZrO2,TiN,ALN,ZnO,HfO2。。更多材料),键合(石英石英键合,蓝宝石蓝宝石键合)光刻,高精度掩模版,外延,掺杂,电子束光刻等产品及加工服务(请找小编领取我们晶圆标品库存列表,为您的科学实验加速。

请联系小编免费获取原文

文章名:Scalable Chemical Vapor Deposition of Silicon Carbide Thin Films for Photonic Integrated Circuit Applications作者:Souryaya Dutta、Alex Kaloyeros、Animesh Nanaware、Spyros Gallis单位:Department of Nanoscale Science and Engineering, College of Nanotechnology, Science, and Engineering (CNSE), University at Albany (UAlbany), Albany, NY 12203, USA; 1. 引言

光子技术的发展日益依赖于能够在纳米尺度上高精度、高效率操控光的材料平台,以推动光子集成电路(Photonic Integrated Circuits,PICs)的实现。在众多研究材料中,碳化硅(Silicon Carbide,SiC)因其优异的光学和材料特性,逐渐成为一种可用于光子集成器件与电路(基于光刻工艺波导)的多功能材料平台。其宽禁带(2.4–3.2 eV)、高折射率(~2.6 @1550 nm)、相对较高的电光系数(Pockels效应)(~2 pm/V @1550 nm)以及高热导率(450 W/mK),使其非常适合用于绝缘体上波导、环形谐振腔和Pockels调制器等器件,并被视为下一代光子集成电路的多用途候选材料【1–3】。

在电信波段(尤其是1310 nm 和1550 nm)实现高效工作对多种PIC应用至关重要,尤其是在电信与量子信息科学领域【4】。由于其较大的直接带隙,SiC在电信波段可以有效抑制双光子吸收【5】,同时其高折射率可实现超高光场约束的波导结构。此外,SiC作为光子材料的独特之处在于能够容纳光学活性量子缺陷【6–8】。SiC几乎不存在磁矩,这有助于支持具有低光学退相干的单光子发射体【9】,为量子光学应用(如量子传感、量子计量和量子信息处理)提供了广阔前景【10–13】。同时,SiC的力学和化学稳定性也使其能够应用于高温及恶劣环境下的光子器件【14–16】。值得注意的是,在SiC的多种多型结构中,立方相SiC(3C-SiC)是唯一可以直接在硅衬底上外延生长的形式。

目前,针对SiC光子集成电路的研究主要集中在以下几种形式:块体SiC、异质外延的3C-SiC-on-Si【17】、同质外延的4H-SiC【18】,以及非晶碳化硅(a-SiC)在硅上的化学气相沉积(CVD)【19】。这些方法已经支持了悬浮SiC结构、碳化硅绝缘体(SiCOI)薄膜(例如3C-SiCOI和4H-SiCOI)【20–22】以及非晶SiCOI【23,24】等光子器件平台的发展。SiCOI平台与硅光子学中成熟的绝缘体上硅(SOI)技术类似,具有良好的产业兼容性。相比之下,直接在硅上生长3C-SiC或采用4H-SiC同质外延的方式,因约20%的晶格失配而面临较大挑战【25】,而SiCOI则可以通过晶圆键合来实现高质量器件的制造。该过程包括将外延生长的SiC层翻转并转移至二氧化硅-硅衬底上。近年来,晶圆键合、Smart-Cut和减薄技术的进展推动了高质量3C-SiCOI和4H-SiCOI薄膜的实现【26–28】,从而可用于高Q光学腔和高效非线性光学器件等PIC应用。然而,晶圆键合过程仍面临诸多挑战,包括减薄和平坦化过程中的厚度均匀性控制、离子切割工艺引入的材料光学损耗以及层间晶格对准问题【29–31】。

为缓解基于SiCOI平台的制造挑战,另一种可行的方法是直接在绝缘体上沉积非晶SiC(a-SiCOI)【23,24】。该方法利用CMOS兼容的工艺(如等离子体增强化学气相沉积 PECVD 和感应耦合等离子体化学气相沉积 ICPCVD),能够实现精确的厚度控制,这对于晶圆级和芯片级PIC的制造至关重要。然而,目前尚缺乏系统性的研究来制备高光学质量的a-SiC薄膜,并在电信波段对其光学特性进行评估。此外,a-SiCOI平台虽然可能提供更为简化的制造流程,但其光学损耗仍是关键问题,这主要源于a-SiC材料的非均匀性与无序性(如非化学计量成分、Si-Si或C-C同核键)以及氢相关键(如Si-H或C-H键)的存在。更重要的是,许多关于SiC薄膜的光子学研究缺乏在电信波段下的定量光学吸收数据【24】,而这些数据对于评估材料在低损耗光子器件中的适用性至关重要,就如同氮化硅(SiN)中的情况【32,33】。

要解决上述问题,需要通过材料质量控制来抑制影响光子器件性能(如波导、Kerr非线性器件)的光学损耗。因此,本研究提出了一种基于材料工程的策略,旨在制备具有精确厚度控制、低表面粗糙度和低电信波段光学吸收的SiC薄膜。该方法基于化学气相沉积(CVD),采用单一前驱体1,3,5-三硅环己烷(TSCH,C₃H₁₂Si₃),在包括Si (100)、Si (111)以及二氧化硅-硅等多种衬底上,沉积非晶(a-SiC)与晶体(c-SiC)薄膜。

本研究实现了兼容晶圆制造工艺的、平滑、化学计量比精确且高度均匀的SiCOI薄膜(表面粗糙度约5 Å,无氢键且无Si-Si或C-C同核键)。光学表征显示,这些薄膜在1550 nm左右具有高折射率(约2.7)和低吸收系数(<200 cm⁻¹),表明其具有优异的光学质量。通过CVD沉积的非晶薄膜可实现约0.5 Å/s的生长速率,从而在纳米级实现厚度可控。因此,直接在绝缘体上沉积a-SiC的CVD工艺,有望取代昂贵且耗时的键合转移方法,避免在减薄过程中产生的材料浪费,从而推动下一代芯片级SiC PIC器件的制造【24】。此外,本研究的工艺还可应用于在掺铒铌酸锂(LN)平台上集成SiC波导,从而实现混合集成光子学【30】,用于薄膜LN中铒离子发射的调制和增强【34】

2. 材料与方法

采用化学气相沉积(CVD)方法制备的 SiC 薄膜(图 1)厚度范围为 20–600 nm,沉积温度(T<sub>D</sub>)范围为 650–800 °C,在一台热壁式石英管 CVD 反应器中完成(图 1A)。沉积过程采用单一前驱体 1,3,5-三硅环己烷(TSCH, C₃H₁₂Si₃) [7,35]。

在沉积前,将 Si (100)、未掺杂(本征)双面抛光 Si 和 Si (111) 基片用 1% 稀释的 HF(DHF)溶液清洗 10 min 以去除表面原生氧化层。此外,还在 800 °C 下于 成形气氛(5% H₂ 和 95% Ar) 中进行 原位清洗与钝化,持续 30 min。

沉积后进行了三种不同的 原位退火处理:

为优化膜层均匀性并最小化表面粗糙度,我们研究了多种沉积温度与工艺压力的组合,目标是实现 表面反应受限的生长模式,即膜层生长主要由 T<sub>D</sub> 控制。在这种生长模式下,通过降低 CVD 系统压力,可以降低反应物的通量并提高其扩散性,从而获得更平滑、均匀且缺陷更少的薄膜。相反,传质受限的生长模式则会引入不利的流动依赖效应,导致膜层质量下降,例如 厚度不均、缺陷增多以及表面粗糙度增加 [36]。

在本研究中:

此外,为优化沉积与退火参数以获得高质量的 SiC 薄膜,我们进行了以下表征:

傅里叶变换红外光谱(FTIR): 分析化学键结构,检测氢相关键或同核键等缺陷;

X 射线光电子能谱(XPS): 测定薄膜化学计量比、杂质含量及键合状态;

原子力显微镜(AFM): 测量薄膜表面形貌和粗糙度;

光谱椭偏仪(SE): 测量薄膜在通信波段的光学性能,包括折射率 (n)、消光系数 (k) 及吸收系数 (α),并分析其光谱色散特性(图 1B–E)。

这些综合表征结果为优化 CVD 生长工艺提供了反馈,使得最终能够制备适用于低损耗光子器件集成的高质量 SiC 薄膜。

图 1. 化学气相沉积(CVD)系统及薄膜生长、成分与形貌表征

(A)

(i) 定制的热壁式石英管 CVD 及退火系统示意图;

(ii) 不同工艺压力(0.2 Torr、0.4 Torr 和 1.5 Torr)下,SiC 薄膜生长速率随沉积温度的变化关系;

(iii) 热退火过程将 650 °C 沉积的非晶 SiC (a-SiC,绿色) 转变为立方晶型 SiC (3C-SiC)。

(B) Si–C 伸缩振动模式的 FTIR 峰随退火工艺从 AD 到 A3 的演变,反映了薄膜结晶度及峰位的变化。

(C) 沉积 SiC 薄膜(黑色)的 Si 2p XPS 谱图与参考谱对比(3C-SiC(红色虚线)、Si(绿色虚线)及 SiO₂(紫色点线)),结果显示结合能约为 ~100.3 eV,与 3C-SiC 参考谱一致,证实了 Si–C 键的存在。

(D) 650 °C 沉积的 SiC 薄膜在 (i) AD 及 (ii) A3 退火条件下的 SEM 和 AFM 图像。

(E) 800 °C 沉积的 SiC 薄膜在 (i) AD 及 (ii) A3 退火条件下的 SEM 和 AFM 图像。

薄膜采用双层结构模型进行拟合,上层为 SiC 薄膜,下层为 c-Si 或 SiO₂/c-Si 衬底。下一节将详细讨论光谱椭偏(SE)模型与本研究的关系。此外,为进一步研究 1550 nm 波段的吸收特性,我们采用可调谐脉冲激光与时间门控探测系统,开展了共振微光致发光激发(PLE)光谱及映射实验。

3. 结果与讨论

综合来看,FTIR 光谱显示,在 TD ≤ 750 °C 下沉积的 SiC 薄膜呈现出约 760 cm⁻¹ 的强峰,该峰在 A3 退火后移动至约 780 cm⁻¹,表明形成了 Si–C 键(图 1B)。A3 退火能够有效地将非晶态 a-SiC 转化为多晶 3C-SiC,这一点已通过 FTIR 和高分辨率扫描透射电子显微镜(HRSTEM)研究得到证实(图 S1A)。

此外,XPS 结果与所有样品的 FTIR 数据高度一致。Si 2p 结合能(约 100.3 eV)与 3C-SiC 和 4H-SiC 参考样品的数值一致,进一步确认了合成薄膜中主要的化学键为 Si–C(图 1C)。同时,在 ~98.5 eV 和 ~103 eV 处未观察到对应 Si–Si 和 Si–O 键的峰值,排除了薄膜中存在硅纳米结构或氧化的可能性 [6,37]。

由于生长速率高度可控,薄膜表面表现出极其平滑的特性。对于 TD ≤ 700 °C 的样品,AFM 测得的均方根(RMS)粗糙度约为 5 Å(图 1D)。然而,相比沉积态(AD)样品,A3 退火样品的表面粗糙度增加至约 15 Å RMS,且在 800 °C 沉积的薄膜中也观察到类似的粗糙化现象(图 1D、E)。

此外,我们使用相同的沉积参数在不同基底(包括 Si (111) 和 SiO₂-on-Si)上制备了不同厚度的薄膜(650 °C ≤ TD ≤ 700 °C)。如图 2A 所示,并在图 2B 中总结,对于厚度相近的薄膜,在 Si (100)、Si (111) 和 SiO₂ 基底上的薄膜均表现出一致的膜厚均匀性和表面粗糙度(5–8 Å),这表明在本研究条件下,薄膜的表面粗糙度和形貌不受基底类型影响。

图 2. 不同厚度 a-SiC 薄膜的表面形貌与基底依赖性分析

(A) 不同基底上沉积的 a-SiC 薄膜的表面形貌表征,包括扫描电子显微镜(SEM)图像与对应的二维原子力显微镜(AFM)扫描图像:

(i)–(iii):厚度小于 100 nm 的薄膜,分别沉积在 Si (100)、Si (111) 和 SiO₂ 基底上;

(iv):厚度大于 200 nm 的薄膜,沉积在 Si (111) 基底上。

AFM 扫描结果显示,在不同基底上薄膜形貌的一致性,表明表面形貌与基底类型无显著相关性。

(B)

(i):不同基底(Si (100)、Si (111)、SiO₂)上沉积的 a-SiC 薄膜的 RMS 表面粗糙度值,范围为 约 5–8 Å,说明基底选择和膜厚对薄膜质量影响较小。经 A3 退火处理后,a-SiC 向 c-SiC 的转变会使粗糙度略微升高至约 15 Å。所有样品的沉积温度为 650 °C 和 700 °C。

(ii):在 650 °C 下沉积的样品的光学显微图像,显示出薄膜具有良好的厚度均匀性。

FTIR 研究结果表明,在沉积温度 TD ≤ 750 °C 下制备的 SiC 薄膜表现出位于 约 760 cm⁻¹ 的显著吸收峰,而在 800 °C 下沉积的样品该峰值偏移至 约 785 cm⁻¹,对应于 Si–C 伸缩振动模式(图 3(Ai, Aii))[6,38]。

为了定量分析非晶相与晶相的相对贡献,我们对 AD(As-Deposited,沉积态)及退火后的薄膜 FTIR 光谱进行了高斯(G)和/或洛伦兹(L)成分的解卷积,其中 G 对应非晶相,L 对应晶相,并通过比值 L/(L + G) 来估算薄膜的结晶度 [6,38]。

例如,TD ≤ 750 °C 条件下沉积的 AD SiC 薄膜,其 Si–C 伸缩振动峰的线型最符合高斯函数拟合,表征薄膜为仅具短程有序结构的非晶相 [6,38,39]。此阶段的键长与键角呈随机分布,这可由峰的半高宽(FWHM)较宽(约 170 cm⁻¹)得到验证。

然而,经过 A2 退火后,在 700 °C 下生长的 SiC 薄膜的 Si–C 峰需采用 洛伦兹与高斯混合函数拟合,表明其结晶度约为 50%(图 3(Aiii))。相比之下,在 800 °C 下沉积的 AD 样品,其 Si–C 峰可由 洛伦兹函数较好地拟合,且其 FWHM 约为 80 cm⁻¹,显示出更高的中程有序度,与结晶化的初始形成过程一致(图 3(Aiv))[40,41]。

图 3. 不同温度下沉积薄膜的 FTIR 成分分析。

(A) Si–C 伸缩振动模式的归一化吸收光谱:(i) 650 °C 和 800 °C 下生长的 SiC 样品的沉积态光谱,以及 (ii) A3 退火后光谱,突出显示了光谱位移与强度变化。

(iii) 对 700 °C 下 A2 退火样品的 Si–C 吸收带进行洛伦兹–高斯拟合解卷积,显示出非晶相和晶相共存;

(iv) A3 退火样品的光谱采用洛伦兹拟合,表明其为立方晶相。

(B) A1 和 A2 退火的 SiC 薄膜中 (i) Si–H (2000–2300 cm⁻¹) 和 (ii) C–H (2800–3100 cm⁻¹) 键的定量分析。

(C) 650 °C 和 800 °C 下沉积的 SiC 薄膜的 C1s 和 Si2p 的 XPS 原子浓度,展示了其化学计量比。

(D) 对沉积态及退火后的 SiC 薄膜进行分析,包括:(i) Si–C 键积分面积 (700–815 cm⁻¹),(ii) Si–C 伸缩振动峰位置,(iii) 半高宽 (FWHM),以及 (iv) 随沉积与退火条件变化的结晶度百分比。

在 2000–2300 cm⁻¹ 的光谱范围内,在 650 °C 和 700 °C 沉积的样品中检测到一个低强度的吸收峰,中心位于约 2080 cm⁻¹(图 3(Bi))。这归因于 Si–H 或 Si–H₂ 的伸缩振动模式 [38,42]。该与氢相关的峰强度随沉积温度 (TD) 的升高而单调下降,在 800 °C 时几乎可以忽略不计。进一步地,原位沉积后 A2 退火能够有效去除残余氢。FTIR 还确认,在所研究的条件下,所有样品在 2800–3100 cm⁻¹ 区域均未出现 C–Hₙ 的吸收峰(图 3(Bii))[38,42]。此外,原位退火过程中的氢脱附会导致薄膜致密化,并伴随厚度的减小,这一点已通过 SE 和截面 SEM 分析得到验证(图 S1B)。例如,在 650 °C 下生长的薄膜在 A3 退火后厚度减少了约 22%。

为补充 FTIR 的研究结果,对 Si 2p、C 1s 和 O 1s 的化学环境进行了 XPS 深度剖析。由于充电效应引起的结合能偏移,使用位于约 242 eV 和 244 eV 的 Ar 2p 双峰作为参考进行了校正。对于在 800 °C 下沉积的 AD 薄膜,Si:C 原子比为 50:50,实验不确定度约为 ±1%(图 3C)。当沉积温度从 800 °C 降低至 650 °C 时,碳含量减少了约 ±1%,接近 XPS 的检测极限。

在原位沉积后退火过程中,Si–C 伸缩振动峰发生蓝移,同时 Si–C 键积分面积增加,如图 3(Di,Dii) 所示。我们的退火研究揭示了随着原位退火温度的升高,FTIR 吸收光谱中出现了三个显著变化:(1)Si–C 伸缩振动峰的位置向 ~790 cm⁻¹ 偏移(图 3(Dii));(2)该 Si–C 模式的半高宽 (FWHM) 显著减小(图 3(Diii));(3)薄膜结晶度增加(图 3(Div))。具体而言,A3 退火实现了完全结晶化,其 FWHM 缩小至 ~46 cm⁻¹,与高质量晶体 c-SiC 相当 [6,43]。这些结果进一步得到了 A3 退火薄膜的 HRTEM 分析的支持(图 S1(Ai)),其显示的环状衍射图案半径对应于 3C–SiC 相的 (111)、(220) 和 (311) 晶面 [44]。此外,从单个晶粒 HRTEM 图像(图 S1(Aii))中得到的晶面间距 d 值约为 2.56 Å,也与 3C-SiC 的 (111) 晶面一致 [6]。

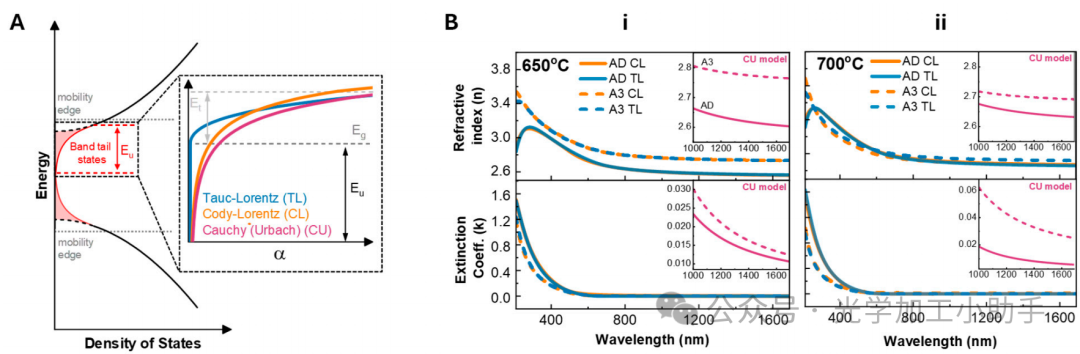

考虑到光子学器件对形貌的要求,以及在 TD ≥ 750 °C 下生长的薄膜表面粗糙度增加,我们主要研究了在 650 °C 和 700 °C 下生长的 SiC 薄膜的光学性能。采用光谱椭偏 (SE) 提取薄膜的主要光学常数 n 和 k。该技术对于评估光学带隙 (Eg)、E04 带隙、与带隙下缺陷态或带尾态相关的 Urbach 能量 (Eu),以及在近红外 (NIR) 范围内的吸收系数 α(λ) = 4πk/λ 至关重要。其中 E04 带隙对应于吸收系数 α 等于 10⁴ cm⁻¹ 的能量点。为了评估和确定薄膜在近红外—通信波段的光学特性(图 4A 所示),采用了三种拟合模型:Tauc-Lorentz (TL) 模型、Cody-Lorentz (CL) 模型和 Cauchy-Urbach (CU) 模型。Tauc-Lorentz 模型 [45] 将 Tauc 公式 T(E) [46] 与 Lorentz 振子函数 L(E) 结合,用于描述光学带隙附近及以上 (E > Eg) 的介电函数虚部 εi。

其中,AT 为 Tauc 系数,Eg 为光学带隙;A0、E0 和 B 分别表示 Lorentz 振子模型的振幅、共振能量和展宽因子。介电函数实部 εr(以及由此得到的折射率 n)通过 Kramers-Kronig (K-K) 变换获得 [47]。然而,该模型假设在带隙以下 (E < Eg) 吸收为零 (εi = 0),因此在描述由于缺陷或带尾态引起的亚带隙吸收时精度有限(图 4A 中蓝线)[48]。

为了解决这一局限性,Cody-Lorentz (CL) 模型 [49,50] 在 TL 模型的基础上进行了扩展,更加准确地描述了表现出亚带隙吸收的材料(图 4A 中橙线)。对于高于跃迁阈值能量 Eg + Et 的光子能量,εi 被表示为可变带边函数 G(E) 与 Lorentz 振子 L(E) 的乘积:

其中,EP 是一个加权因子,用于区分 Cody 吸收与 Lorentz 吸收行为。对于能量低于 Eg + Et 的情况,CL 模型引入了指数形式的 Urbach 尾部,以描述光学带隙以下的吸收现象:

其中,Eu 为 Urbach 宽度。最后,Cauchy-Urbach (CU) 色散模型 [51] 被用于描述薄膜在近红外 (NIR) 区域(1000 nm 至 1690 nm)的光学特性。在该模型中,消光系数 k 通过指数形式的 Urbach 尾部来表示(图 4A 中粉色曲线)。

其中,k₀ 为接近带边的吸收系数。此外,折射率 n 表示为:

其中,A 和 B 为拟合参数,λ 为波长。通过结合三种互补的模型,我们能够准确确定所沉积 SiC 薄膜在电信波长区域(例如 1550 nm)的关键光学特性范围,尤其是吸收系数 (α)。拟合模型的均方误差 (MSE) 以及每个模型对应的拟合参数列于表 S1 和表 S2。

图 4B 展示了基于上述拟合模型得到的 650 °C 和 700 °C 沉积的 AD 和 A3 退火薄膜的 n 和 k 光谱。所有样品、工艺条件及拟合模型在 500 nm 和 1550 nm 下的 n 和 k 值汇总于表 1 及表 S1、S2 中。

在可见光区域,TL 和 CL 模型所得的 n 值一致。例如,对于 650 °C AD 样品,TL 和 CL 模型分别给出了 500 nm 下 2.85 和 1550 nm 下 2.57 的 n 值(图 4(Bi)),测量不确定度为 ±0.01。经过 A3 退火后,折射率分别增加至 2.97(500 nm)和 2.73(1550 nm)。相比之下,700 °C AD 薄膜表现出更高的折射率(约 2.94(500 nm)和 2.67(1550 nm)),且在 A3 退火后基本保持不变(图 4(Bii))。

图 4(Bi) 和 4(Bii) 的插图显示,在近红外(NIR)区域,Cauchy 模型得到的折射率与 TL 和 CL 模型所得值高度一致。

光学频率下的折射率 n 可通过 Lorenz–Lorenz (L-L) 方程 [52] 表示为:

其中,N 表示偶极子的浓度(例如每立方米的原子或分子数),αe(ω) 为电子极化率,ε0 为真空介电常数。在 10 THz 以上,只有电子极化(其共振频率通常在 ~10³ THz 量级)能够保留,因此它是影响介电常数的主要因素。式 (5) 表明,N 的浓度(即单位体积内的原子数,薄膜密度)会显著影响 SiC 薄膜的折射率。

这一方法在微电子领域的多孔低介电常数(low-k)材料中得到实际应用,通过降低薄膜密度,可有效降低介电常数(折射率)[53,54]。在此背景下,L-L 关系表明,在 650 °C 生长的样品中,经过退火后折射率的增加,部分原因是薄膜厚度的减少(例如,AD 样品与 A3 样品之间厚度降低约 22%;见图 S1B)。

而对于 700 °C 沉积的样品,其薄膜致密化程度较低(约 17%),因此在 SE 测量和拟合误差范围内,并未导致可观测的折射率变化。

图 4. SiC 薄膜的光谱椭偏分析:(A)能量 (E) 与态密度 (DOS) 图中迁移边、光学带隙 (Eg) 以及带尾态 (Eu) 的示意图。右侧的能量与吸收 (α) 关系图强调了在不同能量范围内需要采用多种模型来描述吸收行为。插图:模型假设的比较——Tauc-Lorentz (TL) 模型在 E < Eg 的情况下假设零吸收,而 CL 和 CU 模型能够捕捉与 Urbach 尾态跃迁相关的非零带隙下吸收,其中 CU 模型通常在光学带隙附近给出更高的吸收值。

(B)通过 CL 和 TL 拟合提取的折射率 (n) 和消光系数 (k),针对在 (i) 650 °C 和 (ii) 700 °C 下沉积的 AD 和 A3 退火 SiC 薄膜,在紫外-可见-近红外 (UV-Visible-NIR) 范围内的测量结果。插图:通过 CU 拟合获得的数据。

(C)1–3.75 eV 能量范围内的吸收系数,用于提取 E04 值。

(D)在带隙以下的 Urbach 尾区 (0.7–1.1 eV),采用 CL 和 CU 模型对吸收进行拟合。标准 25 nm SiO2/Si 参考样品也通过 CU 和 CL 模型进行拟合作为对照。

(E)Tauc 图及其线性拟合(虚线),用于提取 Tauc 光学带隙 (Eg,Tauc)。

在近红外(NIR)区域,消光系数 kk 的数值范围约为 10⁻³ 至 10⁻⁶,取决于所采用的拟合模型(CL 与 CU)(见表 1),与薄膜的非晶相或晶体相无关。该结果强调了一个关键点:提取出的 kk 值及其对应的吸收系数对模型高度敏感,这是由于光谱椭偏(SE)本质上是依赖模型的分析方法所决定的。

虽然这些 kk 值非常低,但低于约 10⁻³ 的数值已接近 SE 的 灵敏度极限 [55],其他研究中类似范围的 k 值可能同样受限于拟合模型的局限性。因此,在报告这些低吸收值时,应明确指出其受 SE 灵敏度及拟合模型假设影响的前提条件,它们可能并不代表材料的真实吸收能力。

图 4C 展示了基于 TL 和 CL 拟合,在 650 °C 和 700 °C 沉积态(AD)薄膜中,当光子能量 ≥ 1 eV 时计算得到的吸收系数 α。灰色虚线表示 E04 带隙。

在高于该点的能量范围内,两个模型所得到的吸收系数几乎一致;而在 E04 以下,TL 模型预测的吸收系数在 Eg 处迅速下降为零(如公式 1a 所示),而 CL 模型则显示出 非零的亚带隙吸收,从 Eg 一直延伸至 NIR 区域。尽管如此,两个模型给出的 E04 和 Eg 值基本一致,所有拟合参数已汇总于表 1。

图 4D 突出展示了在近红外区域(约 0.7–1.1 eV)内的吸收行为,所用数据基于前文所述的 CL 和 CU 模型对 650 °C 与 700 °C AD 薄膜的拟合结果。此外,还包含了对一片标准 25 nm 厚 SiO₂ 参考样品的拟合结果,SiO₂ 预期在 ~7 eV 以下应完全透明。所有模型均成功再现了在 1550 nm 波长下 SiO₂ 的预期折射率 ~1.48(见表 S3)[56]。

在该 NIR 区域内,SiC 薄膜的吸收系数 在所有样品中均小于或等于 10³ cm⁻¹。值得注意的是,700 °C 样品的吸收系数始终低于 650 °C 样品,且在两个模型中均表现一致。特别是,CL 模型对 700 °C 样品拟合所得的 α 值接近零(≤1 cm⁻¹),可与所测量的 SiO₂ 参考样品相媲美,显示出极低的光学损耗特性。

表 1. 在 650 °C 和 700 °C 下沉积的 AD 及退火样品的总结分析

Tauc 光学带隙 (Eg,Tauc) 是通过对 Tauc 关系式进行线性拟合从吸收数据中确定的,

其中 E 为光子能量,B 为斜率,α 为吸收系数 [57,58]。图 4E 展示了基于 CL 和 TL 模型吸收数据的 650 ℃ 和 700 ℃ AD 薄膜的拟合结果。每次拟合均得到一致的 Eg,Tauc 值,约为 2.1 eV,处于非晶 SiC 的预期范围 1.6–2 eV [59],并且略高于直接从 SE 模型获得的 Eg 值 (1.8–2.0 eV,见表 S1 和 S2)。

图 5A 显示了 650 ℃ 和 700 ℃ AD 薄膜在依次退火至 A3 前后,基于 TL 和 CL 模型得到的 Eg + Et 和 E04 值。同时还展示了两种样品基于 CL 拟合得到的 Eg + Et 值,这些值与对应的 E04 值非常接近。CL 模型中的 Eg + Et 与进入带间吸收区域相关,因此与 E04 作为强吸收的起始点有关。在此背景下,Eg + Et 可近似表示接近迁移边 (mobility edge) 的能量 (见图 4A)。

图 5. SiC 薄膜的通信波段吸收特性。

(A) 通过 CL 模型和 TL/CL 模型分别提取的 Eg + Et 和 E04 值的对比。

(B) 使用 CL 和 CU 模型计算的所有 AD 及退火样品在 1550 nm 处的吸收系数,结果显示所有吸收值均低于 ~10³ cm⁻¹。

(C) (i) 650 ℃ AD、700 ℃ AD 和 700 ℃ A2 SiC 薄膜在通信 C 波段的共振 PLE 光谱,并以 SiO₂ 作为参考。PLE 强度与 SE 推导的吸收趋势一致。(ii) 650 ℃ AD 样品及 (iii) 700 ℃ AD 样品在 5 × 5 µm² 区域的强度映射,展示了结果的空间均匀性。

(D) AD 及退火样品通过 CU 和 CL 模型提取的 Urbach 能量 (Eu) 的相对对比。符号大小表示相关误差 (10⁻⁴)。

(E) Eu 值与 FTIR 分析中 Si–C 峰 (~790 cm⁻¹) 半高宽 (FWHM) 的相关性:(i) 650 ℃ 和 (ii) 700 ℃ SiC 薄膜。

(F) 本研究中所得优值因子 (FOMs) 与文献中最佳报道值的比较。

图 5B 展示了 650 ℃ 和 700 ℃ 样品(AD 及退火)在 1550 nm 处的吸收对比分析。对于 650 ℃ 沉积的样品,基于 CL 模型的吸收值随退火步骤的增加而单调降低,在 A3 退火后约下降 30 倍,从 AD 样品的 ~120 cm⁻¹ 降至 A3 样品的 ~4 cm⁻¹。CU 模型分析得到的整体吸收值更高,α 值约为 10³ cm⁻¹。这进一步印证了前文提到的结论:k 值以及 α 值受限于 SE 的模型分析方法。

相反,对于 700 ℃ 的 SiC 样品,直到 A2 退火阶段,α(基于 CU 模型)持续降低,降至低于 10² cm⁻¹,与参考 SiO₂ 样品相当;但在 A3 退火后则显著增加(CU 模型下约为 2000 cm⁻¹)。对于 700 ℃ 的 A1 和 A2 退火 SiC 薄膜,无论采用哪种模型分析,其在通信波长下的吸收值均低于 200 cm⁻¹,体现出材料优异的光学质量。

图 5(Ci) 展示了参考 SiO₂ 样品以及 650 ℃ 和 700 ℃ AD SiC 薄膜的代表性 PLE 光谱。参考样品表现出零 PLE 强度,这一关键结果与 SE 分析得到的吸收值相互印证,而不受所用模型(CL 或 CU)的影响。

此外,与 SE 提取的较高吸收系数一致,650 ℃ 样品的 PLE 强度明显更高(积分 PLE 强度约为 700 ℃ 样品的 10 倍),而 700 ℃ 样品的 PLE 整体较低。经过 A2 退火的 700 ℃ 薄膜的 PLE 强度进一步降低,再次与 SE 推导的吸收趋势一致。图 5(Cii) 和 5(Ciii) 分别展示了 650 ℃ 和 700 ℃ 薄膜在 5 × 5 µm² 区域的强度映射,显示该趋势在样品区域内具有空间一致性。

非晶共价材料通常表现出两类无序:一类是与原子结构固有可变性相关的键角无序,另一类是与理想配位偏离相关的成分无序。对于化学计量比 a-SiC 而言,后者可能表现为拓扑缺陷(如欠配位的 C 和 Si 缺陷),以及多种同核键与异核键构型,例如 Si–Si、C–C、C=C、Si–H 和 C–H [60,61]。这些键构型可能会在光学带隙内引入缺陷和局域态,即使浓度非常低(例如低于 XPS 和 FTIR 的检测极限),也会导致带边以下的光学吸收增强(见图 S2i)。

从 CL 和 CU 模型中提取的 Urbach 能量 (Eu) 用于量化带边下的指数吸收尾,该吸收源于材料中的无序和/或缺陷态,如图 4A 插图所示。图 5D 展示了从 CL 和 CU 拟合中提取的 650 ℃ 和 700 ℃ 样品随退火变化的 Eu 值。除 A3 退火步骤外,在各模型下,700 ℃ 生长的 AD 及退火 SiC 薄膜的 Eu 值普遍低于 650 ℃ 样品。例如,在 CL 模型下,700 ℃ 样品在 AD 到 A2 退火过程中 Eu 值约为 0.19 eV,而 650 ℃ 样品约为 0.26 eV。尽管 CU 模型整体上给出了更高的 Eu 值,但趋势一致:700 ℃ 样品始终表现出比 650 ℃ 样品更低的 Eu,从而表明其无序度和/或缺陷密度更低。

在图 5E 中,我们将提取的 Eu 值与 650 ℃ 和 700 ℃ 样品在退火序列中的 Si–C 伸缩振动峰的半高宽 (FWHM) 进行对比。对于两组样品,Si–C 伸缩振动峰的 FWHM 随退火降低约 70%,从 AD 样品的 ~165 cm⁻¹ 降至 A3 退火样品的 ~48 cm⁻¹,表明键角无序显著减少。对于 650 ℃ 样品,这种 FWHM 的降低对应于基于 CL 模型 Eu 的约 36% 降低,以及基于 CU 模型 Eu 的约 10% 降低。相比之下,对于 700 ℃ 样品,FWHM 的降低伴随 Eu 的增加。这一结果与以往研究一致,即 Eu 与键角无序无关 [62]。

此外,对 SiC 薄膜成分无序的振动分析进一步支持了上述光学性质趋势。与 650 ℃ 样品相比,700 ℃ AD 样品中 Si–H 伸缩振动模式 (~2080 cm⁻¹) 的强度约低 60%(图 3B)。同时,700 ℃ 样品在 A1 退火后,Si–H 信号完全不可检测,而 650 ℃ 样品的该信号仍然存在(但减弱)。此外,Raman 测量显示,在 650 ℃ 薄膜中可观察到与 C–C 键相关的 ~1400 cm⁻¹ 信号,这是一种成分无序的特征,但在 700 ℃ 样品中不存在(图 S2ii)。这些结果结合 700 ℃ AD 和 A2 退火 SiC 薄膜中极低的 α 和 Eu 值,共同表明在我们的研究条件下,其亚带边态密度更低,成分无序最小。

图 5F 总结了本研究中的 品质因数 (FOMs),并与文献中使用多种沉积技术(如 PECVD、ICPCVD)及不同衬底(如 Si、SiO₂、LN)制备的 SiC 平台的最佳值进行了对比。研究结果表明,在我们的研究条件下,SiC 薄膜在氢含量、表面粗糙度、光学吸收及折射率等关键指标上均实现了优化。尤其是 700 ℃ A2 退火的 SiC 薄膜,其氢相关键完全不可检测,表面粗糙度极低,光学吸收极小,折射率位于光子集成的理想范围内。这不仅验证了我们材料工程方法的有效性,也凸显了全面材料表征在高性能光子器件开发中的重要性。

4. 结论

在本研究中,我们针对 SiC 薄膜采用单一前驱体 1,3,5-三硅环己烷 (TSCH) 的化学气相沉积 (CVD) 工艺进行了系统研究。我们基于材料工程的方法,针对阻碍 SiC 集成至光子器件的关键挑战提出了解决方案,包括材料本身的限制(如氢掺杂、表面粗糙度、材料无序)以及与制造相关的挑战(如厚度精确控制),这些因素对于 SiC 光子器件的集成至关重要。

我们在 ≤700 ℃ 的温度下,实现了在 Si 和 SiO₂-on-Si 衬底上受控沉积 SiC 薄膜,所得薄膜表面平滑(约 5 Å RMS 粗糙度)、厚度精确、氢相关键不可检测,并且在通信波段具有极低的光学吸收。具体而言,通过光谱椭偏测量及三种不同的拟合模型(Tauc-Lorentz、Cody-Lorentz、Cauchy-Urbach)分析,结果一致表明 SiC 薄膜在通信波长 (~1550 nm) 处的吸收小于 200 cm⁻¹,折射率约为 2.7,E₀₄ 光学带隙约为 2.3 eV。

然而,我们需强调,所报告的消光系数及其对应的吸收值显著依赖于所采用的 SE 模型,并且本质上受限于椭偏法在探测极低 k 值时的灵敏度。为此,我们结合 PLE 测量,在通信 C 波段直接验证了 SE 吸收数据的变化趋势。

综上所述,本研究建立了一条可扩展且可靠的工艺途径,用于 CMOS 兼容的 SiC 光子器件的混合集成和异质集成,有效克服了材料相关障碍,为提升器件性能奠定了坚实基础。