#硅和碳化硅键合 #SICOI晶圆 #SI-SIC晶圆 #紫外光探测器

摘要——在这封信中,我们展示了一种新型的紫外光(UV)探测器,在1 V低工作电压下具有极高的响应性。我们开发了一种硅/碳化硅(Si/SiC)混合基底和制造工艺,以单片集成SiC光探测器与Si MOSFET。SiC光探测器提供了出色的紫外选择性,并通过集成的硅MOSFET进一步放大输出信号。该紫外光探测器在260 nm波长下,1 V漏电压下的响应度可达到4.63 × 10^5 A/W,相比SiC金属-半导体-金属(MSM)光探测器提高了3.08 × 10^7倍。此外,在4 µW/cm²的光强下,该探测器表现出优异的响应速度,升起时间和下降时间分别为29和17 µs。此外,通过调节栅电压,探测率得到了优化,达到了创纪录的4.18 × 10^16 Jones。

#全国产SOI晶圆定制加工 #468寸50nm-15um热氧片

库存片:

220nmSI高阻-3umSIO2-675umSI 6寸8寸 用于薄硅硅光

3000nmSI高阻-3umSIO2-675umSI 6寸8寸 用于厚硅硅光

#尺寸4-8寸

#最小起订量1片

#热氧层厚度范围50nm-15um

#膜厚精度最高精度+-5nm

#厚膜SOI-减薄抛光工艺600nm到微米级,加离子束精修,超级高精度膜厚均匀性

#CavitySOI-带空腔SOI晶圆,光刻显影刻蚀键合制作SOI一条龙

#FDSOI -最薄顶层10nm,特殊工艺精修,粗糙度小,膜厚精度高

普通超薄:SMARTCUT+离子束精修

超级超薄:EPI+SMARTCUT+离子束精修

#超平硅片-TTV500nm

我们为客户提供晶圆(硅晶圆,玻璃晶圆,SOI晶圆,GaAs,蓝宝石,碳化硅(导电,非绝缘),Ga2O3,金刚石,GaN(外延片/衬底)),镀膜(PVD,cvd,Ald,PLD)和材料(Au Cu Ag Pt Al Cr Ti Ni Sio2 Tio2 Ti3O5,Ta2O5,ZrO2,TiN,ALN,ZnO,HfO2。。更多材料),键合(石英石英键合,蓝宝石蓝宝石键合)光刻,高精度掩模版,外延,掺杂,6寸DUVKRF电子束光刻等产品及加工服务(请找小编领取我们晶圆标品库存列表,为您的科学实验加速。

请联系小编免费获取原文

关键词——可调探测率,高响应性,高选择性,Si/SiC混合技术,紫外光(UV)光探测器。

文章名:A Novel Ultraviolet Photodetector With High Responsivity and Low Operating Voltage Based on Hybrid Si/SiC Technology作者:W. Zhang , Y. X. Chen , J. Y. Yang , S. Y. Feng, B. Li , Senior Member, IEEE, WE. Lu,F. Y. Liu , Member, IEEE, and J. WanI. 引言

紫外(UV)光探测在从太空探索、卫星通信到火焰探测、生物监测以及导弹尾焰感知等应用中具有重要作用【1】【2】【3】【4】【5】。传统上,这一领域依赖于体积庞大的光电倍增管,但随着技术进步,紧凑型硅探测器的采用逐渐增加。然而,硅的1.1 eV带隙导致其具有宽广的光谱响应,涵盖可见光和近红外辐射,这对紫外光探测的选择性产生了不利影响。通过优化材料带隙或器件结构来抑制目标波长范围外的响应,可以增强信噪比(SNR)。

宽带隙半导体,如氧化锌【6】【7】、氮化镓【8】以及特别是碳化硅(SiC)【9】在紫外光探测技术上取得了显著进展。SiC具有3.26 eV的带隙,因其高击穿电压、热稳定性和抗辐射能力,使其成为紫外光探测的优良材料【10】【11】。已经报道了多种SiC光探测器,包括p-n和p-i-n二极管、金属-半导体-金属(MSM)探测器、雪崩二极管和肖特基势垒探测器【12】【13】【14】【15】【16】【17】。然而,它们的性能通常受到可调偏置电压不足的限制。SiC光电晶体管虽然提供了用于动态电流调制和显著增益的栅端,但与硅光电晶体管相比,存在高驱动电压、低载流子迁移率和高制造成本的问题【18】【19】。因此,开发具备低工作电压、高灵敏度和增强调制能力的紫外光探测器成为亟待解决的挑战。

为了解决紫外光探测中的挑战,我们开发了一种通过单片集成SiC MSM光探测器与Si MOSFET的混合Si/SiC光探测器【20】。SiC MSM光探测器具有优越的紫外选择性,能够在紫外光谱范围内高效地进行光电转换,并本能地排除可见光和红外波长。集成的Si MOSFET凭借其高增益,放大SiC探测器收集到的光电流,从而增强了探测器的灵敏度和信号处理能力,这对检测微弱的紫外光信号至关重要。

在本研究中,我们提出了一种新型的Si/SiC紫外光探测器,采用单片集成SiC探测器与Si MOSFET的设计。这一设计实现了高紫外选择性,并在低工作电压下显著增强了响应性。单片集成减少了外部连接,实现了更紧凑和成本效益更高的设计。此外,CMOS兼容的光探测器为大规模集成和多功能光探测器系统的发展提供了新的机遇。

II. 器件制造

图1展示了混合Si/SiC紫外光探测器的结构和等效电路图,该探测器将SiC基底上的交叉指型MSM光探测器与Si薄膜上的NMOSFET集成。MSM电极与SiC基底形成双向肖特基势垒。SiC探测器的一个电极连接到Si NMOSFET的栅极,另一个电极通过电压(VG′)偏置。照射在SiC上的光生成了电子-空穴对,在电场的作用下,生成的电子在Si NMOSFET的栅电极下积累,增加了其有效的栅电压(VG)。这显著增加了晶体管的漏电流。

图1. 所提出的光探测器的示意图和等效电路图。

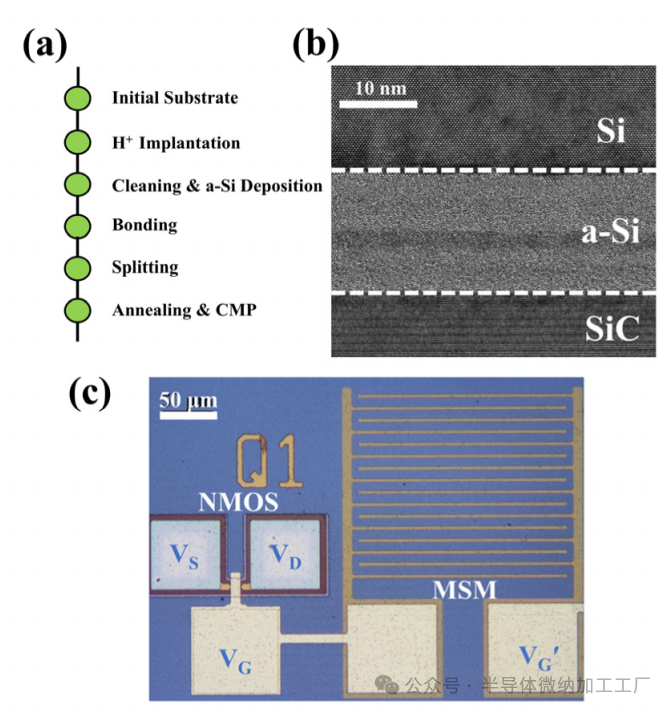

智能切割方法,类似于硅绝缘体上的硅制造工艺【21】,被用于制造高性能的Si/SiC基底。该过程从氢离子注入轻掺杂的p型硅(∼1015 cm−3)开始,这是后续形成微气泡层的关键步骤。注入的能量为40 keV,剂量为5.5 × 10^16 cm−2。随后,采用氧等离子体处理去除硅表面的有机污染物,从而提高表面反应性和界面结合强度。接下来,通过物理气相沉积(PVD)在SiC基底上沉积了15 nm厚的非晶硅(a-Si)层。这层为应力缓解缓冲层,并且是Si和SiC基底之间的有效粘合层,增强了粘合强度,为后续的高温处理提供了稳定的基础。键合后,在500°C下进行了30分钟的热退火处理,以增强键合强度并修复晶格损伤。此步骤对于稳定界面结构、提高器件的热稳定性和机械稳定性至关重要。最后,通过化学机械抛光(CMP)在500 µm厚的SiC基底上实现了100 nm厚的硅覆盖层。过程流程图和界面微观结构分别如图2(a)和(b)所示。

图2. (a) 智能切割工艺流程,(b) Si/SiC混合基底的XTEM图像,以及(c) 紫外光探测器的光学显微镜图像。

图2(c)展示了紫外光探测器的光学显微镜图像。通过光刻和在四甲基铵氢氧化物(TMAH)中湿法刻蚀实现了台阶隔离。在Si NMOSFET中,源极和漏极区域通过磷离子注入(能量为10 keV,剂量为2 × 10^15 cm−2)精确形成,达到了大约1020 cm−3的高n型掺杂浓度。SiC和Si的金属接触使用了20 nm钛(Ti)/80 nm金(Au)层,随后在350°C下进行了5分钟的退火处理。使用原子层沉积(ALD)沉积了20 nm的氧化铪层作为栅介质。最后,使用20 nm Ti/100 nm Au层形成金属栅极,完全兼容标准的高k/金属栅CMOS工艺。

III. 紫外光探测器性能

图3(a)展示了在260 nm单色照明下,独立SiC MSM光探测器的I-VG′特性。入射光子流密度(P)范围从0到5.2 µW/cm²。光电流随光强线性增加,如图3(b)所示,表明在测试范围内,光生载流子与入射光子流的直接比例关系,没有饱和或非线性效应。然而,光电流仍低于50 pA,揭示了SiC MSM探测器的低响应性。

图3. (a) 在固定波长λ = 260 nm下,SiC MSM探测器在不同光强下的I–VG′特性。 (b) 在VG′ = 5 V下提取的不同光强下探测器的光电流(I–P曲线)。

图4(a)显示了在P = 4 µW/cm²时测量的光谱响应,260 nm处有一个显著的峰值,200到400 nm范围内响应降低,400 nm以上几乎没有响应。如图4(b)所示,通过固定VG′ = 5 V,可以获得光谱响应性和量子效率(QE)。这种行为强调了MSM探测器优越的紫外光检测选择性。

图4. (a) 在光强固定为4 µW/cm²的情况下,MSM探测器在不同波长下的I–VG′特性。 (b) 在光强固定为4 µW/cm²(VG′ = 5 V)时,响应谱和量子效率(QE)随波长变化的曲线。

响应性(R)和量子效率(QE)是光探测器的关键指标。响应性R反映了将入射光转化为电流的效率,而量子效率QE则表示将入射光子转化为光电子的效率。响应性R和量子效率QE的定义如下:

其中,Ilight为照明下的电流,Idark为暗电流,Iph = (Ilight − Idark),P为光强,A为探测器的有效面积,对应交叉指型结构的面积,单位为cm²,q为基本电荷,h为普朗克常数,f为入射光的频率。

图 5. (a) NMOSFET 的 ID–VG 特性和 Y 函数图,以及 Si MOSFET 强反转区的线性拟合曲线分别由虚线和实线表示。注意,获得的 µ0 = 227 cm² V⁻¹ s⁻¹。 (b) NMOSFET 的 ID–VD 特性

图5(a)展示了NMOSFET在不同漏电压(VD)下的转移特性曲线。20 nm厚的顶栅氧化层赋予了漏电流(ID)对栅电压(VG)的高度敏感性。跨导(gm)和载流子迁移率是晶体管的两个核心指标。gm定义为栅电压变化引起的漏电流变化,它是衡量晶体管放大能力的关键参数。从转移曲线提取的最大gm值为1.13 mS。为了获得更准确的本征载流子迁移率(µ0),我们采用了Y函数法【22】,消除了接触电阻引起的测量误差。Y函数定义为

其中,Ids表示源漏电流,Cox、Vth、W和L分别为介电层的单位面积电容、阈值电压、通道宽度和长度。提取的迁移率为227 cm² V⁻¹ s⁻¹,如图4(a)所示,这几乎是[18]和[19]中报道的SiC器件迁移率的四倍。Si MOSFET的OFF电流降至10⁻¹¹ A/µm,如图5(a)所示。这一低OFF电流特性与高迁移率相结合,使得Si NMOSFET成为一个具有高增益和低暗电流的潜在放大器。图5(b)进一步展示了通过将VG从1 V调整到5 V(步进1 V)得到的NMOSFET的ID–VD曲线,显示了标准的MOSFET输出特性。

图 6. (a) 在不同光强下,UV 探测器的 ID–VG′ 特性,光波长固定为 260 nm。 (b) 在 VG′ = 5 V 时提取的 ID–P 特性。

图6(a)所示的混合Si/SiC紫外光探测器的响应特性揭示了光电流ID与光强P之间的直接相关性。当光强从0增加到5.5 µW/cm²(λ = 260 nm)时,光电流也相应增加。此外,图6(b)中的数据确认,当光强超过4 µW/cm²时,光电流达到饱和。这种饱和归因于光载流子生成与复合之间的动态平衡。在P = 4 µW/cm²和VD = 1 V时,探测器电流在260 nm处达到峰值,如图7(a)所示。这一峰值响应与图4(b)中所示的现象一致,其中光谱响应曲线在相同波长处达到峰值,响应度高达4.63 × 10⁵ A/W,是MSM探测器响应度的10⁹倍,量子效率(QE)高达2.27% × 10⁸%。

图 7. (a) 在不同波长下,UV 探测器的 ID–VG′ 特性,光强固定为 4 µW/cm²。 (b) 在光强固定为 4 µW/cm²(V′G = 5 V)时的响应光谱和量子效率(QE)与波长的关系。

这表明该混合探测器具有高紫外选择性和高响应性。值得注意的是,图7(b)中混合探测器的响应光谱与图4(b)中SiC MSM探测器的吸收边缘对齐,确认了光载流子是由能量超过SiC带隙的光子产生的。

表 I. 其他典型相关工作的性能总结

表I对比了不同紫外光探测器的关键参数,包括响应度、偏置电压、探测率(D*)和波长,为评估混合Si/SiC紫外光探测器的性能提供了量化数据支持。探测率D*定义为

D*是基于响应度和暗电流提取的,具体依据[31]。尽管增加偏置电压可以显著提高响应度(R),但它也会增加功耗。与之形成鲜明对比的是,我们提出的利用混合 Si/SiC 基板的 UV 光电探测器,在低至 1 V 的漏极偏置下仍保持异常高的响应度和探测率,并且在低光检测能力上展现出显著优势。此外,随着偏置电压的增加,暗电流也会增加,从而降低探测率。通过调整 VG′,可以实现最佳的探测率,表中显示在 VG′ = 1.5 V 时探测率达到最大值 4.18 × 10¹⁶ Jones。

探测器的响应时间也非常关键。在 λ = 260 nm 的照射下,分别在不同光强下对混合 Si/SiC UV 探测器进行了时间-电流响应测量。在整个测量过程中,VG′ 保持在 5 V,VD 保持在 1 V。在初始状态下,t = 0 s,器件处于暗状态,探测器没有明显响应。到 t = 100 µs 时,器件在不同光强下暴露 200 µs,观察到随着紫外光强度的增加,光电探测器的响应时间缩短。这是可以理解的,因为光强越大,产生的载流子数量越多,从而提高光电流的信噪比(SNR)。信噪比的提高使得信号能够更容易地从背景噪声中分辨出来,从而加快了探测器的响应速度。在 P = 4 µW/cm² 时,上升时间(Tr),定义为 ID 从 10% 增加到 90% 的时间间隔,测得为 29 µs,下降时间(Td)也被测定为 17 µs,如图 8 所示。

图 8. 在 λ = 260 nm 时,不同光强下混合 Si/SiC 光电探测器的响应速度。

IV. 结论

总之,我们成功开发了一种高性能的 UV 光电探测器,采用混合 Si/SiC 基板,在低工作电压下实现了卓越的灵敏度。该器件集成了 SiC 上的 MSM 探测器用于 UV 选择性,及集成在硅上的 NMOSFET 用于放大光电流,最大响应度为 4.63 × 10⁵ A/W。此外,通过调整 VG′ = 1.5 V,优化了探测率至 4.18 × 10¹⁶ Jones。29 µs 和 17 µs 的超快响应时间展示了该架构在动态检测应用中的潜力。此外,我们的工作为将混合架构扩展到多种带隙材料系统,拓宽探测器响应范围,并开发基于混合基板的三维堆叠阵列结构应用铺平了道路。